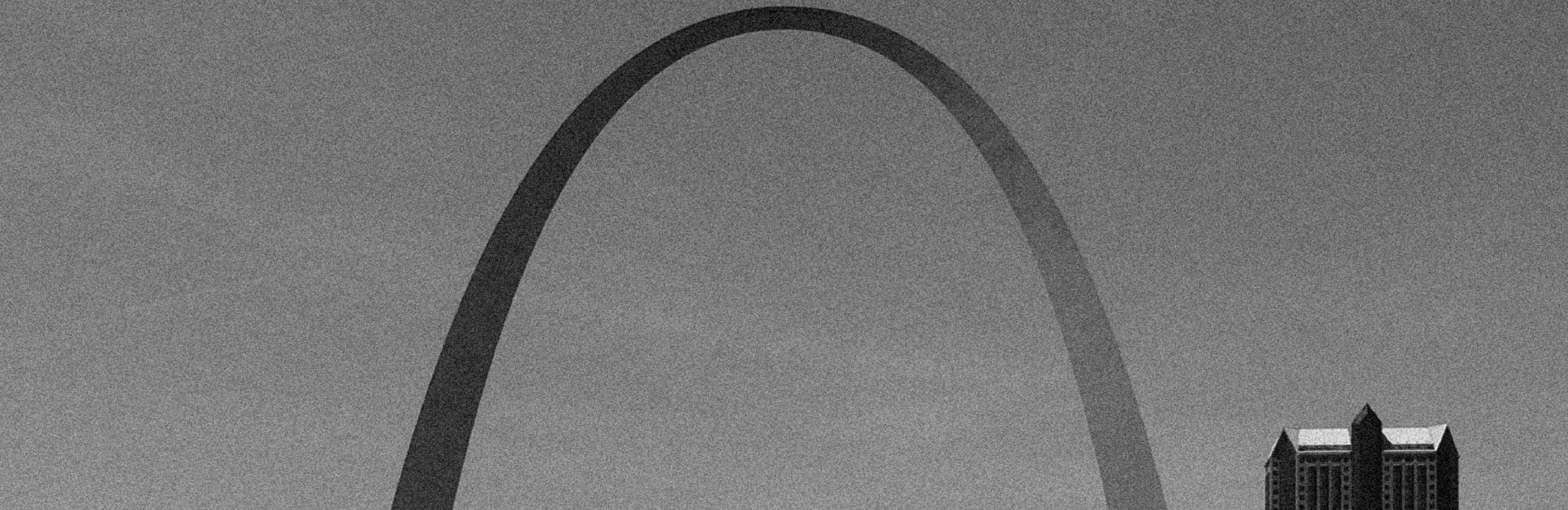

PROJECT

Fluidity / Evolutional Creativity

Exploring fluid dynamics and form, incorporating nature's flow patterns into design aesthetics.

WHY

What lies between the living and non-living?

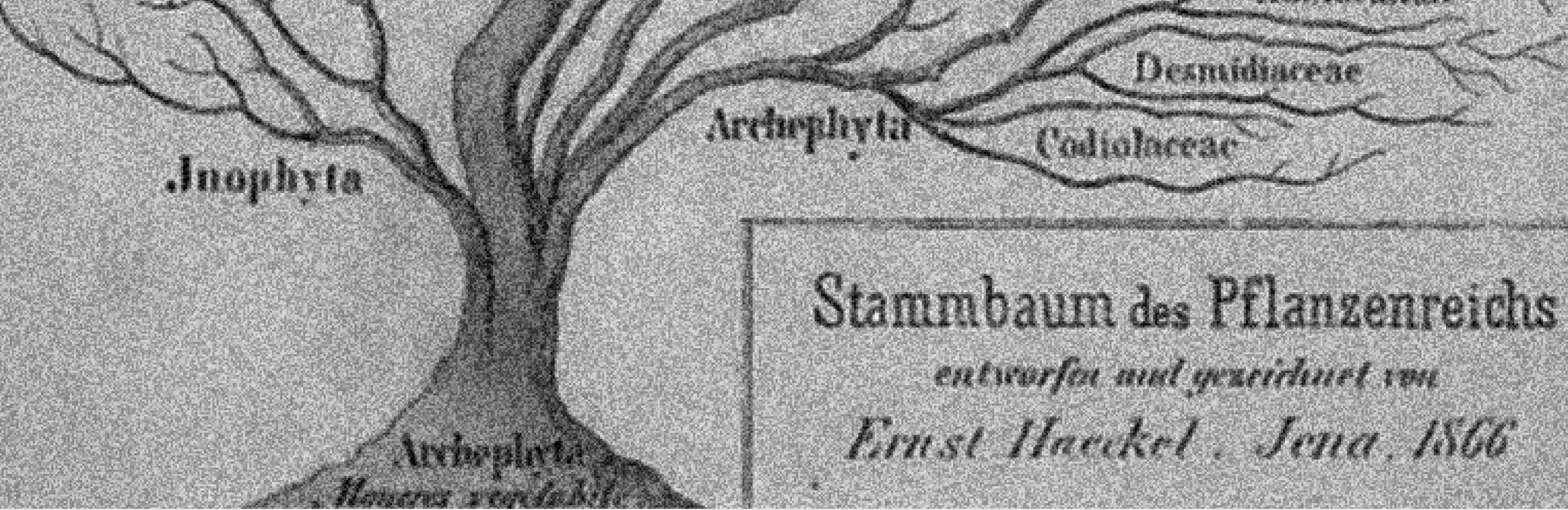

Society is changing drastically. Even now 50 years later since 1972, which was said to be the limit of growth for human beings, we are still growing today. Changes to halt the collapse of biodiversity and actions to keep a sustainable society no longer have a temporal grace. We We need more people to change society. We often say that things “evolve” by changing society. If we say that the changing society is evolving, will we be able to learn more about the process of this evolving society, from the evolution of living things?

Humans’ aesthetic sense apprehends the presence or absence of life contained in these flows unconsciously.

In the world of music, too, features such as harmony and Bach’s equal temperament show how humans find beauty in the fluctuation between regularity and irregularity. The beauty we sense in scattered cherry blossoms, dwindling fireworks, and the transience of life and death might likewise be explained as our perception of fluidity, the very basis of life, in such ephemeral transformations.

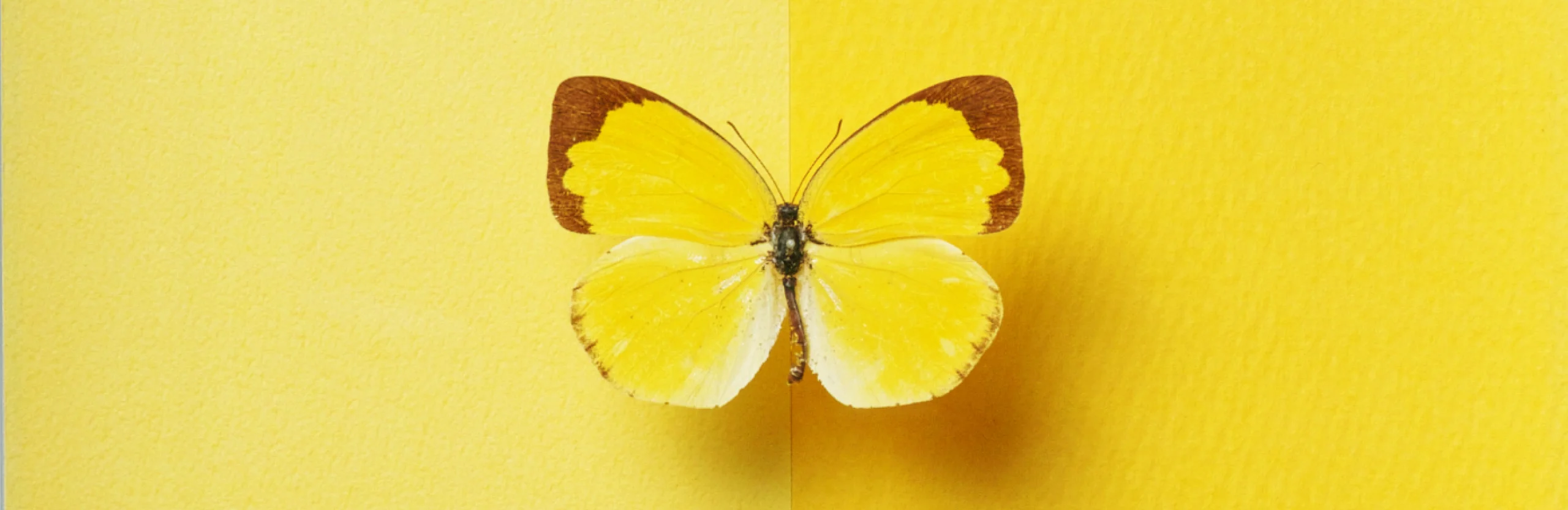

Beauty is not absoluteness: it is fluctuation between instability and stability. The poet Kamo no Chomei captured this idea of recurring change in nature in his famous lines: “Ceaselessly the river flows, and yet the water is never the same. The beauty of nature is an ambiguous aesthetic residing in the space between opposing flows. It is born somewhere between the act of designing and that of not designing.

To live is to move.

At the root of all nature is the quality of movement from an unstable state to a stable one. Diamonds, for example, certainly have beauty in their stable, symmetrical crystalline forms, and humans are often moved by their perfection. This does not mean, however, that imperfection is unattractive, or that we can simply conclude that a state of perfection is always beautiful. Instability is just as important an element of beauty as stability is.

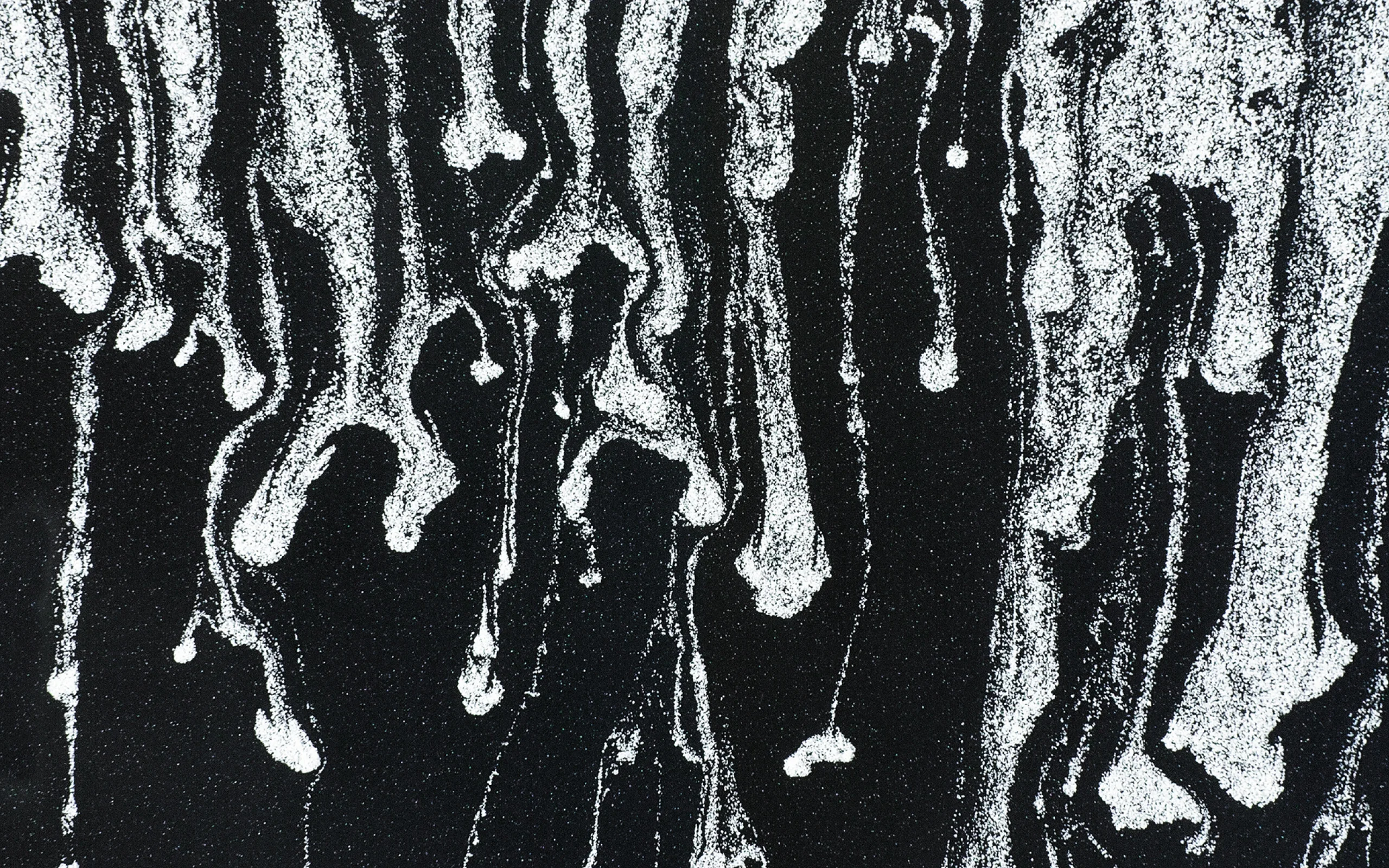

For example, why do humans find more beauty in a surface of water punctuated with waves or droplets than in one that is still? When we drop something into a liquid, it becomes unstable, and responds rapidly by seeking a more stable state. As it approaches stability, it grows less active, and finally becomes still when it regains horizontal symmetry. Lancelot Law Whyte said that the movement from instability to stability was the defining process of life. Static symmetry is no less than death itself. We could say that to live is to move from an imperfect, asymmetrical state of life toward the stability of death. Alan Turing defined the patterns created by life as forms that come about through convection. Almost all of life’s forms are generated by employing fluids that flow from within the organism itself.

Humans’ aesthetic sense apprehends the presence or absence of life contained in these flows unconsciously.

In the world of music, too, features such as harmony and Bach’s equal temperament show how humans find beauty in the fluctuation between regularity and irregularity. The beauty we sense in scattered cherry blossoms, dwindling fireworks, and the transience of life and death might likewise be explained as our perception of fluidity, the very basis of life, in such ephemeral transformations.

Beauty is not absoluteness: it is fluctuation between instability and stability. The poet Kamo no Chomei captured this idea of recurring change in nature in his famous lines: “Ceaselessly the river flows, and yet the water is never the same. The beauty of nature is an ambiguous aesthetic residing in the space between opposing flows. It is born somewhere between the act of designing and that of not designing.

HOW

The essence of life is within the flow.

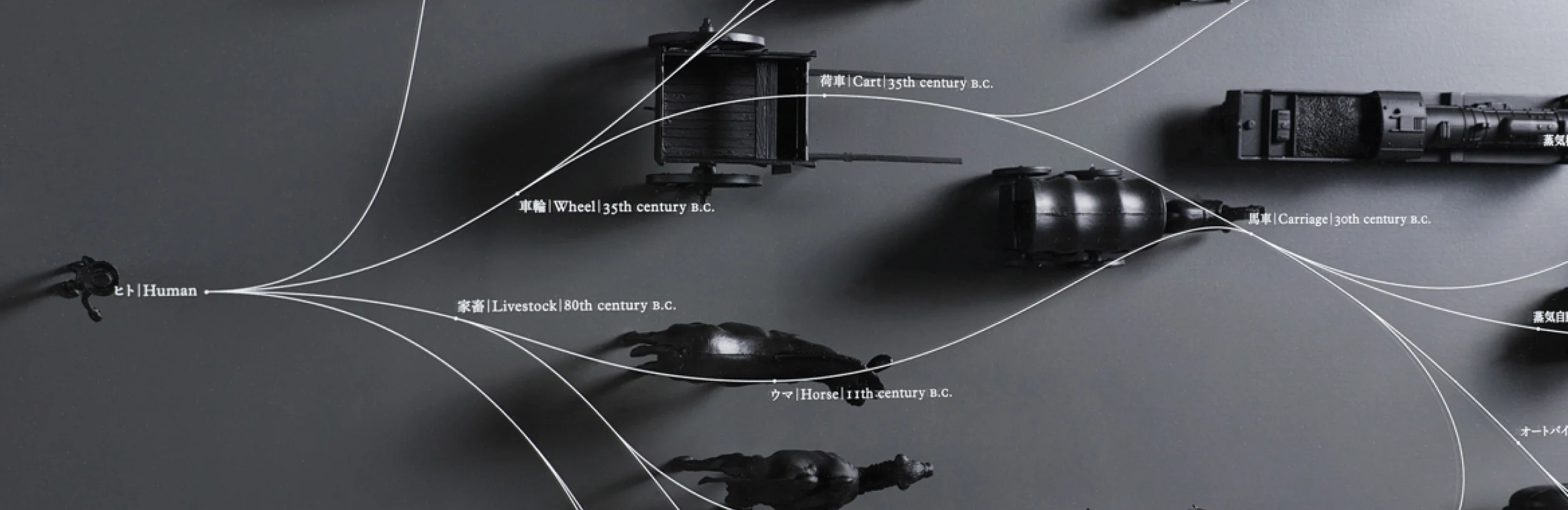

Even in the design of artifacts, things are constantly evolving and culling from advances in technology, human interests and within the changing context of time.The development of species on the premise of diversity closely resembles the form of evolution of living things. The invention constantly seeks to supplement the evolution of people. Being faster and more comfortable is perhaps not the kind of design that has been advanced by such philosophy and instinct of mankind. If evolution and the design of living organisms are sufficiently similar, it should make innovation easier, by understanding the process well, applying this to inventions and designs. “Evolution Thinking” is a methodology of creativity for education, to learn the ways of thinking, from nature.

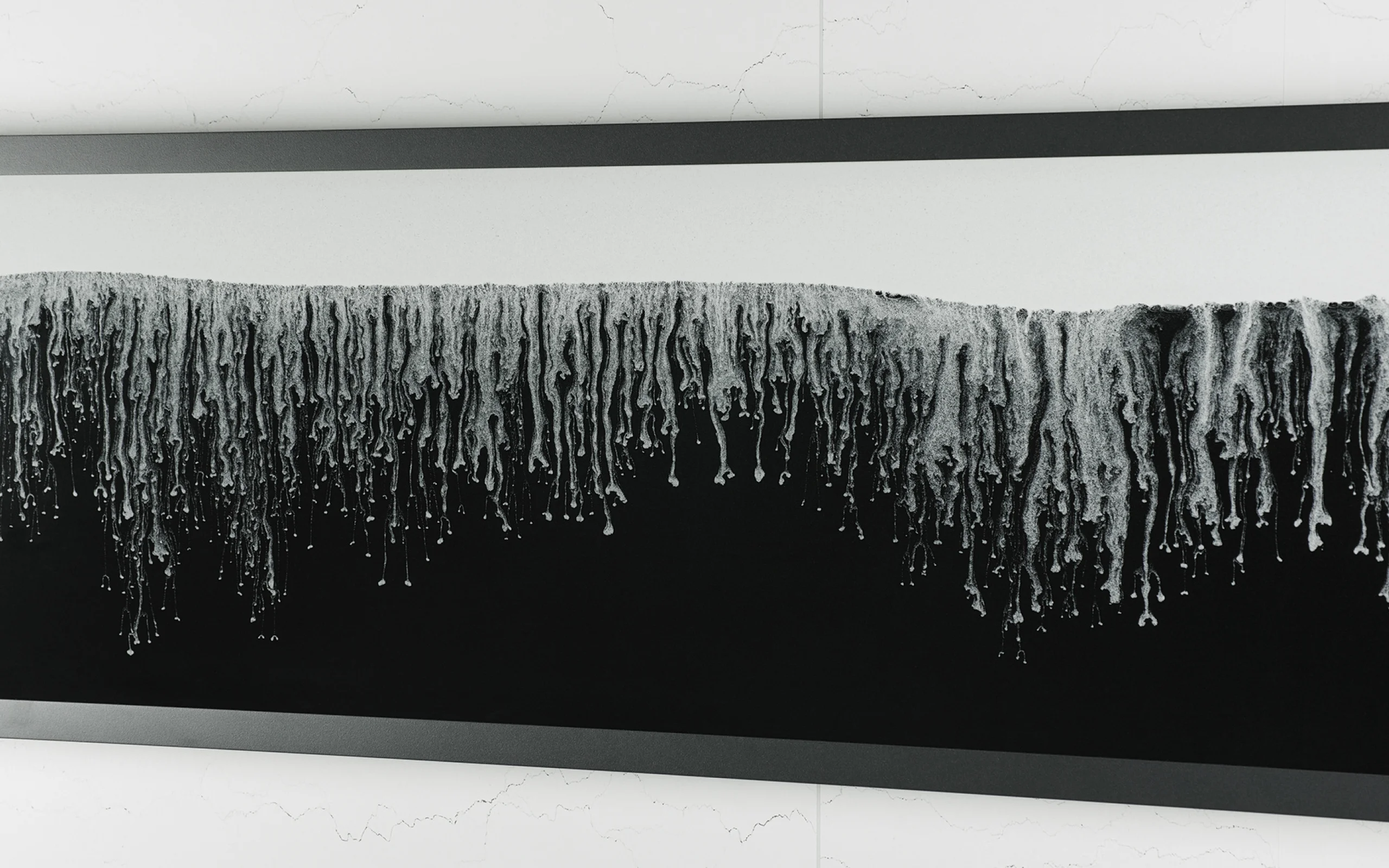

Between black and white.

In a black four-sided glass is some white sand. This nondescript monochrome arrangement demonstrates the infinite gradations that exist within the fluid force of life. It swirls, diverges, banks up, flocks, collapses, and finally grows still. Perhaps this fluidity is what life actually is.

“NOSIGNER–Reason behind Forms” exhibition starts from the hypothesis “What if all designs are imitations of nature, or what if the very act of designing is the act of unconsciously simulating the evolution of nature?” and compares/contrasts artificial and natural objects and explores the purpose within form, as well as ways of conceiving designs, based on the idea that “design is the biology of objects.”

WILL

Evolution Thinking came to be by

integrating all ways of thinking.

“Evolution Thinking” started as a small experimental exhibition, and is currently gradually spreading, while being supported by proponents such as the automobile company, the real estate company of the largest scale in Japan and the manager of the global company of apparel.(Reference article:

INFORMATION

- What

- Fluidity / Evolutional Creativity

- When

- 2016

- Where

- Ginza, Tokyo, Japan

- Client

- Scope

- Installation / Space Design

CREDIT

- Artist

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa)

- Photo

- Kunihiko Sato