PROJECT

ggg/ Texture

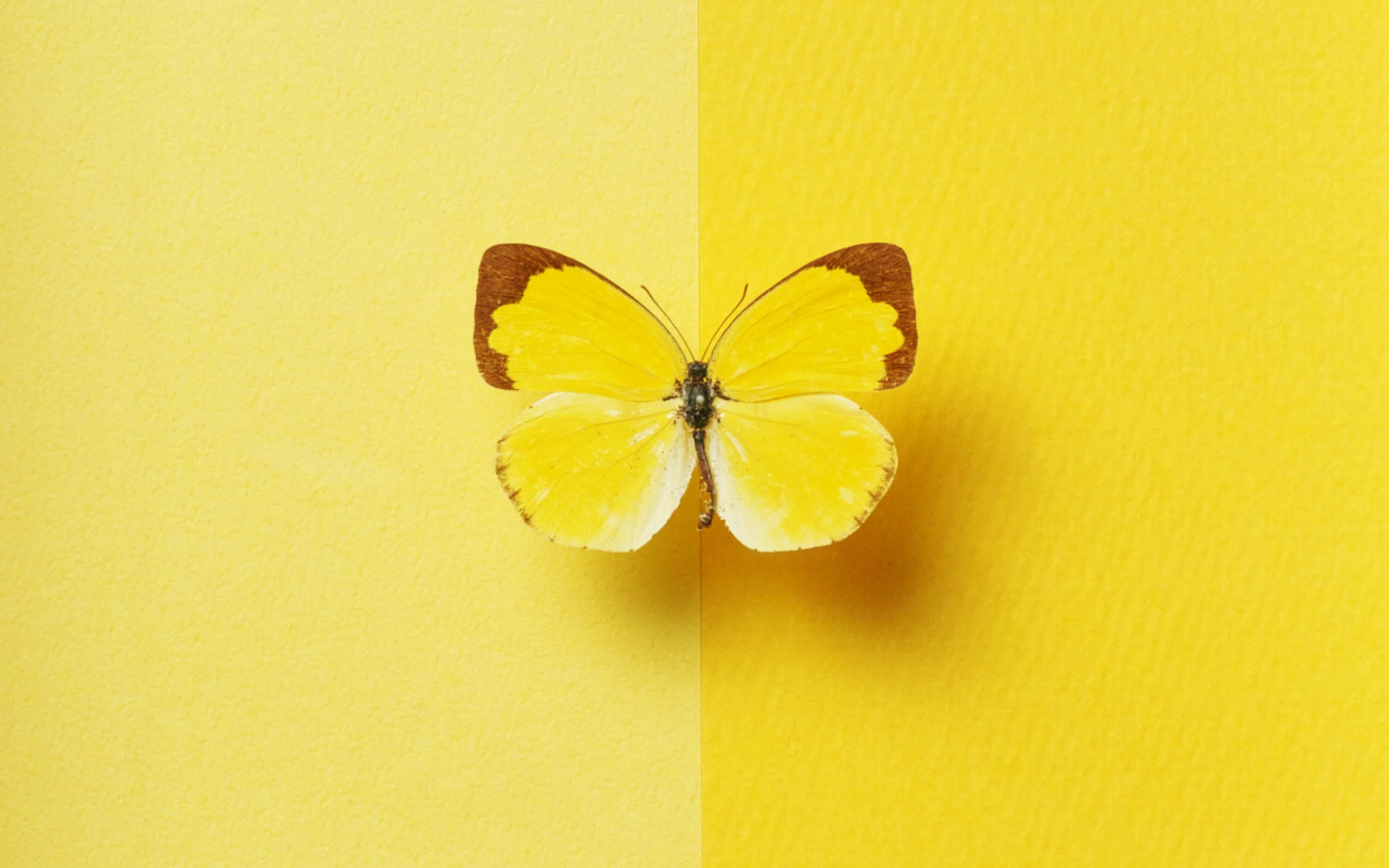

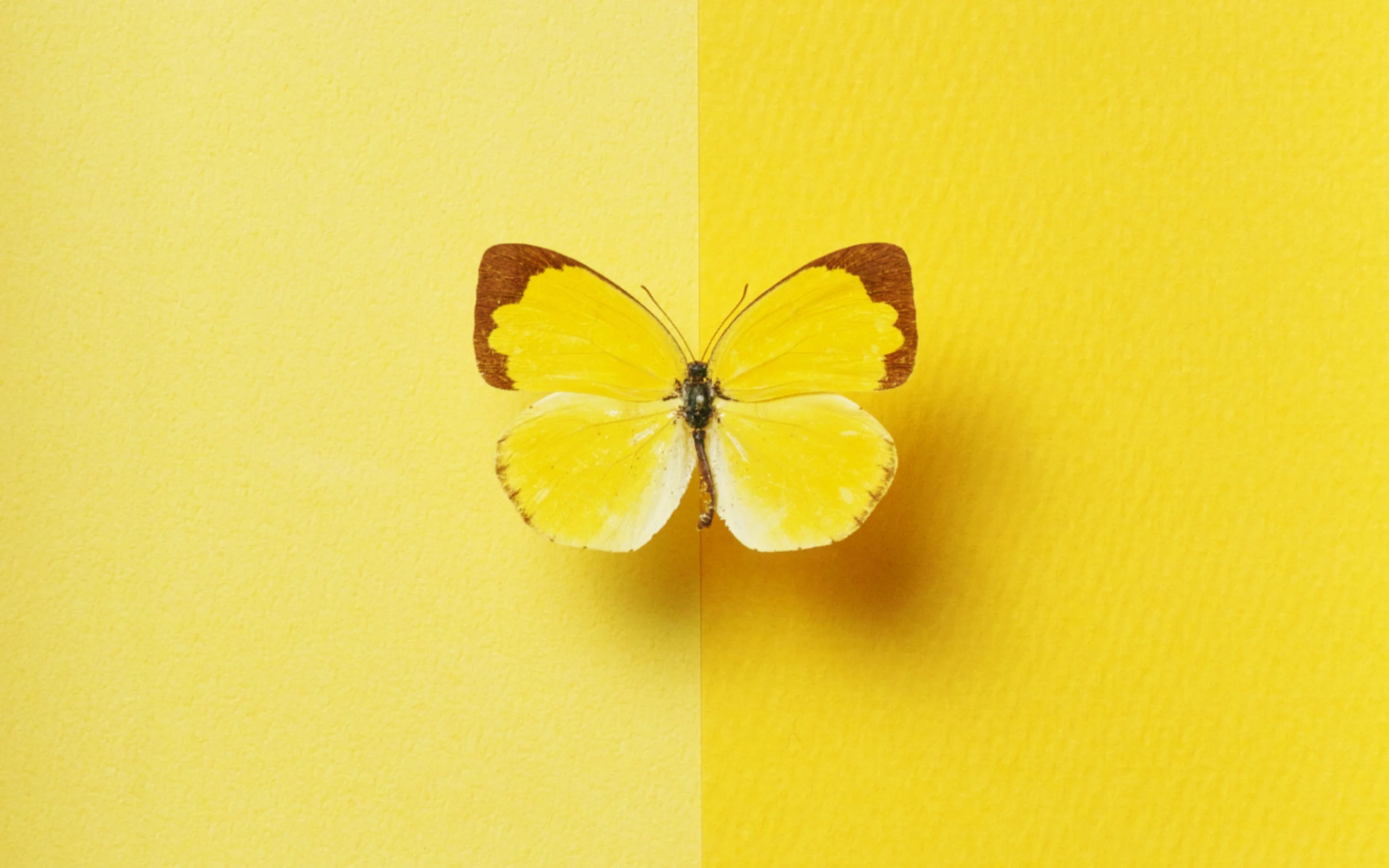

蝶の羽と紙の質感を対比し、自然と人工のあいだにある感覚を探る展示。

WHY

色と質感の背景に

ある不思議とは。

社会は急激に変わっています。成長の限界と言われた1972年から50年が経った今でも、我々人類はまだ成長し続けています。生物多様性の崩壊を食い止めるための変化や持続可能な社会を保つためのアクションは、もう時間的な猶予が全く残されていない状況と言っていいでしょう。社会を変える人がもっとたくさん必要だと、心から感じます。どうすれば、そのような人を増やせるのでしょうか。そういえば私達は、物が社会を変えることを「進化する」とよく言っています。社会を変えることが進化だと言うなら、私達はもっと生物の進化から社会の進化を生むためのプロセスを学ぶことができるのではないでしょうか。

HOW

蝶の模様と色の変化から、

デザインを学ぶ。

人工物のデザインにおいても、技術の進歩、人の趣向性や時代のコンテクストの変容によって、モノは絶えず進化と淘汰を繰り返しています。多様性を前提とした種の発達は、生物の進化の形によく似ています。常に発明は人の進化を補おうとしているようにも感じられます。より速く、より楽に、そんな哲学によって進められてきたデザインは, 進化しようとする人類の本能ではないでしょうか。もし生物の進化とデザインが充分に似ているなら、そのプロセスをよく理解し、発明やデザインに応用することでイノベーションを起こしやすくなるはず。進化思考は、そのような考え方から生まれた、自然から学ぶ新しい創造教育のための手法です。

色と質感を変え、

環境に適応する 。

生物は、環境に適応する過程で様々な質感と色のバリエーションを生み出した。 蝶・魚・鳥・花を始め、あらゆる生物にとって最終的にどのテクスチャを身に纏い環境に適応するのかの選択は、生存に直結する。色や質感を変えることは, 環境に適応する最も簡単な手段の 一つなのだ。

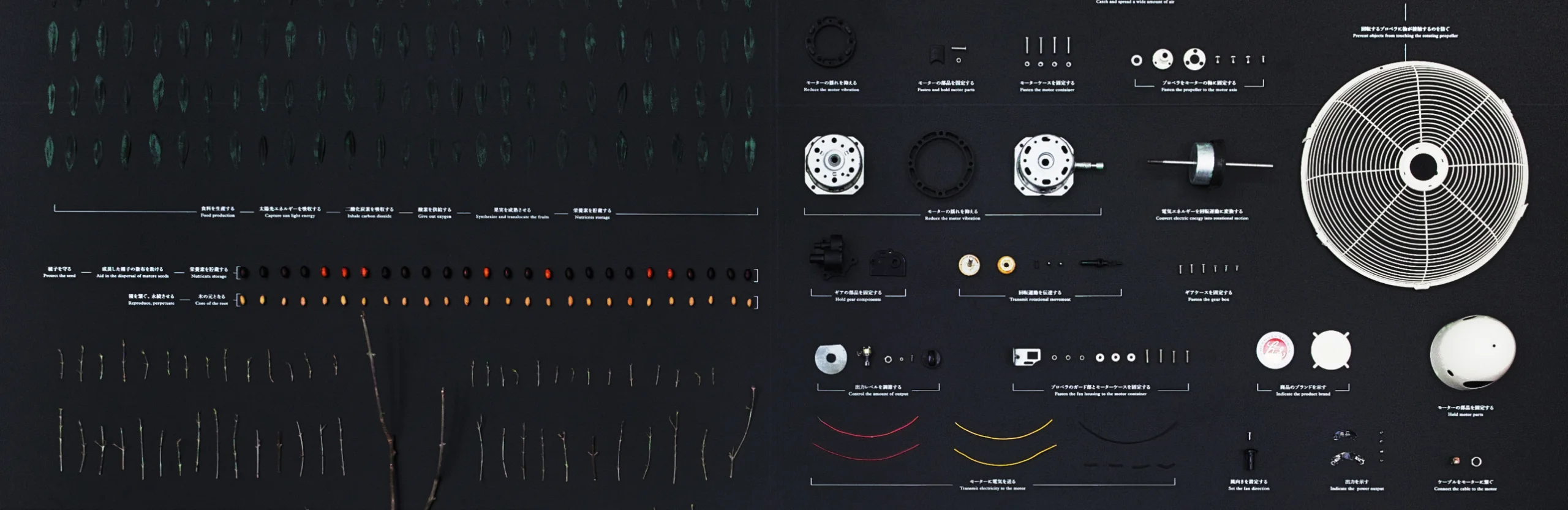

実物の蝶の羽根と、蝶の羽根に近い質感を持った紙を比較する、観察的実験。蝶には様々な羽根のテクスチャ(質感)や色のバリエーションがある。捕食者が近くに生息する場合は枯れ葉などに擬態し、逆に比較的安全な環境では生殖に優位になるように媚態することで、環境に身を合わせて生き残ってきた。結果として、コノハチョウのように枝葉に見えるものから、モルフォ蝶のように美しい構造色を 持つ蝶まで、様々なバリエーションが生まれた。

市場のデザインにおいてもテクスチャを変更することは最も簡単な生存戦略だ。例えばパッケージデザインでは、厳しい環境を生き残るために、まるでモルフォ蝶のようなホログラム紙から、枯れた葉っぱのようなラフなテクスチャの紙まで、様々な種類の紙を用いて、擬態し、媚態する。蝶の上で起こっていることは、進化上に起こった グラフィックデザインだと言えないだろうか。そこで、出来る限り蝶の羽根に似た紙を探し、比較したいと思った。こうして見ると、漆黒の深さにおいても、ホログラムの立体感においても、2億年の進化を経てきた蝶の質感は紙を遥かに越えている。

WILL

あらゆる発想法を

統合する進化思考の誕生。

小さな実験的展示から始まった進化思考は、いま日本最大級の規模の自動車会社・不動産会社やアパレルのグローバル企業の経営者など、徐々に賛同者に応援されながら広がりつつあります。(参考記事:

INFORMATION

- What

- ggg/Texture

- When

- 2016

- Where

- Tokyo, Japan

- Client

- Scope

- Installation / Space Design

CREDIT

- Art Work

- Eisuke Tachikawa

- Photograph

- Kunihiko Sato