PROJECT

ggg/ Force

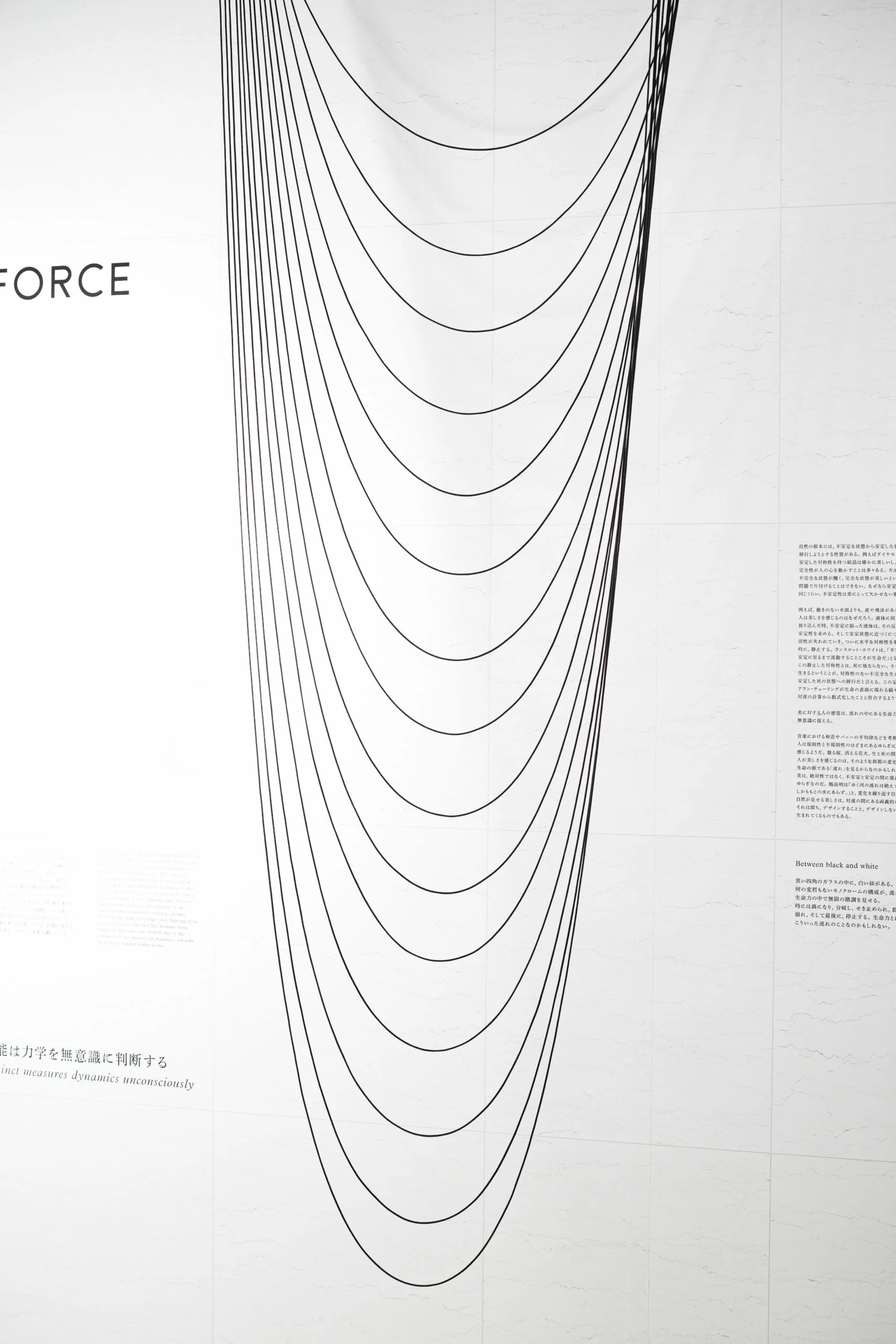

Catenary curves explore mechanics and form—finding beauty in resistance and equilibrium.

WHY

How can we understand the smallest yet strongest structures?

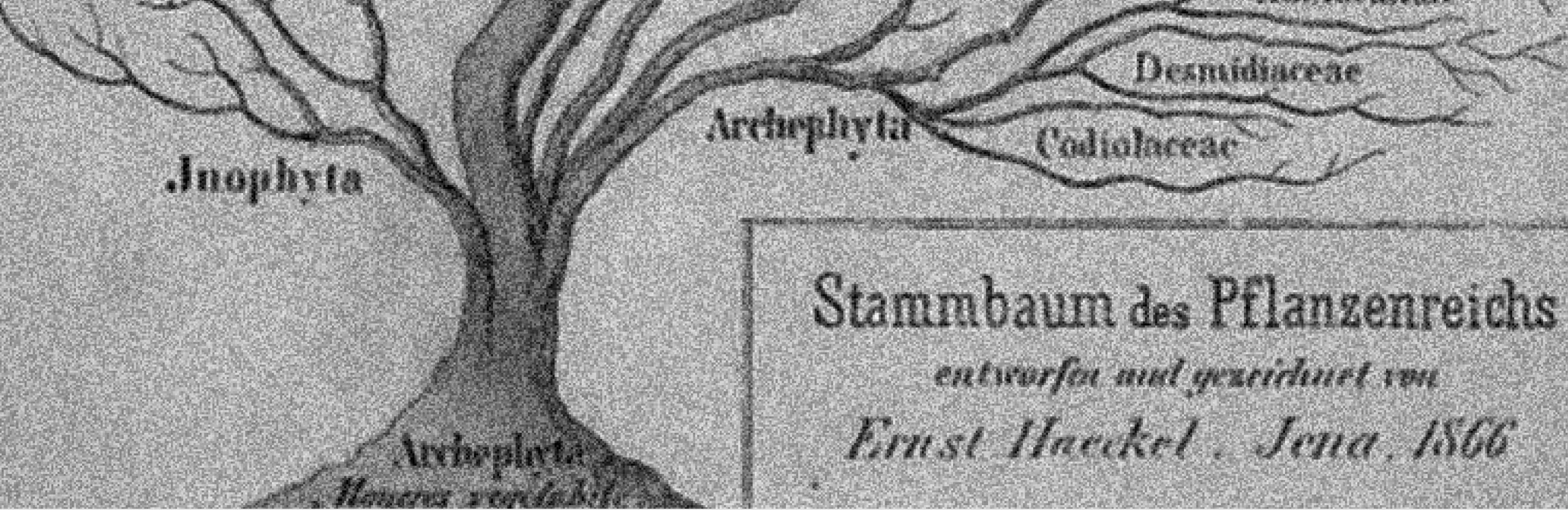

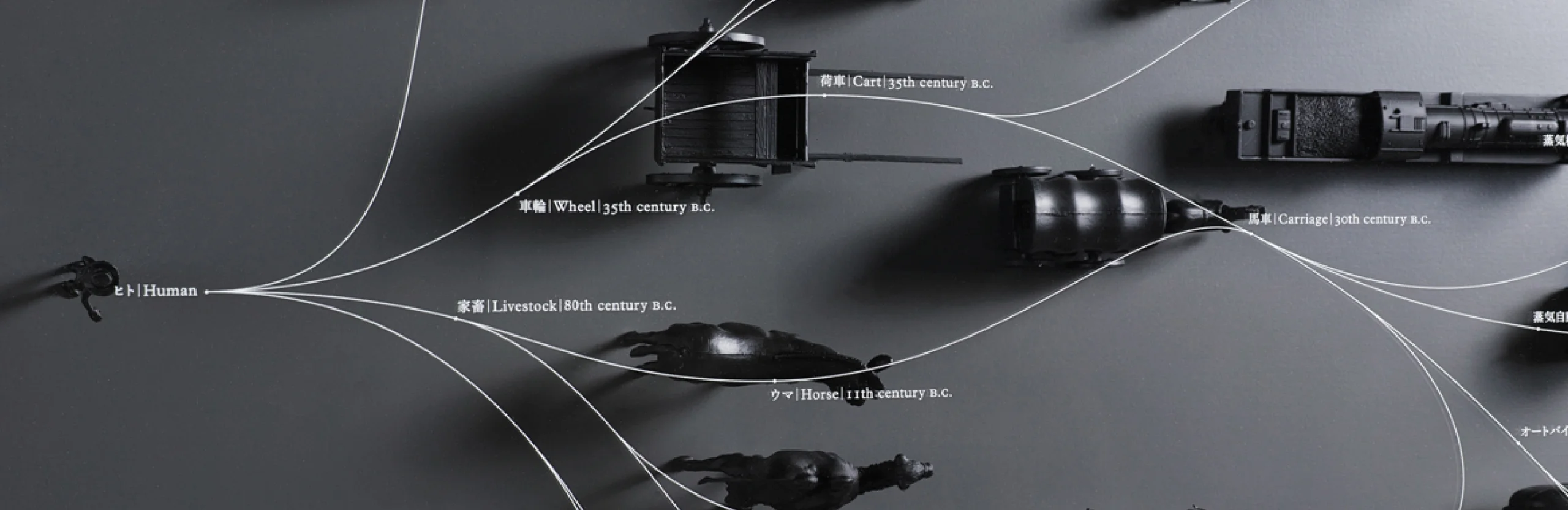

Society is changing drastically. Even now 50 years later since 1972, which was said to be the limit of growth for human beings, we are still growing today. Changes to halt the collapse of biodiversity and actions to keep a sustainable society no longer have a temporal grace. We need more people to change society. We often say that things “evolve” by changing society. If we say that the changing society is evolving, will we be able to learn more about the process of this evolving society, from the evolution of living things?

Instinct measures dynamics unconsciously.

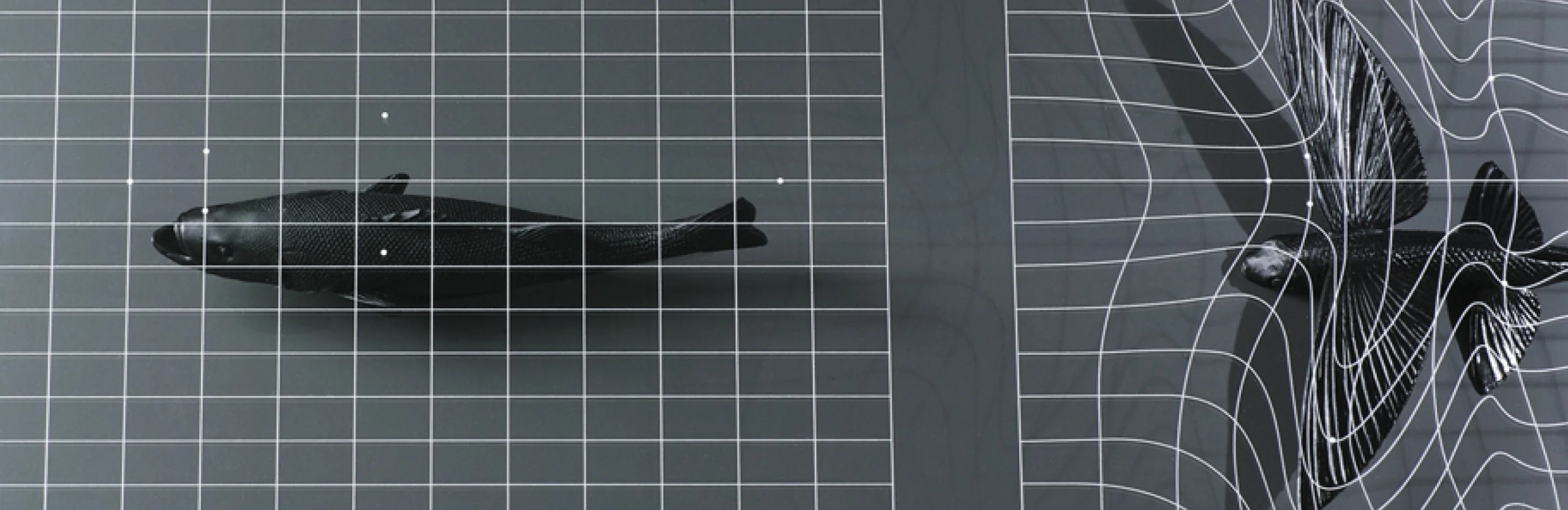

All things on our planet are bound by dynamics. Natural objects are subjected not only to gravity but also too many other kinds of forces arising from their surrounds, such as wind, load, and surface tension. Instinctively seeking to minimize the impact of these forces, nature tends to seek out optimal structures. Forms emerge naturally in the course of resisting these dynamic influences using the minimum materials necessary.

Have you ever wondered why insects have thin legs while those of an elephant are so thick? The answer can be explained in simple terms as follows: as distance doubles, volume grows by a factor of 8; gravity operates in proportion to volume, so it also increases cubically in proportion to distance. This means that it is necessary to alter the thickness of the legs that support the creature’s load. The fact that large creatures move more slowly is also because they are subject to a stronger force of gravity. Not only animals but also plants, geological formations, and all other natural forms are deeply interconnected with dynamics. It seems that dynamics are also closely related to the aesthetic sense of humans.

We see beauty in forms that are created naturally in the course of resisting dynamic forces, such as objects floating in space free from gravity, structures built with ample detail, and taut curves subject to tensile force. Surely this is because we unconsciously perceive the strong forces flowing within such forms. In beauty, the ultimate goal is not to create form, but to exhibit the most straightforward type of form in opposition to the surrounding dynamics and flows.

Unmanufactured Curves.

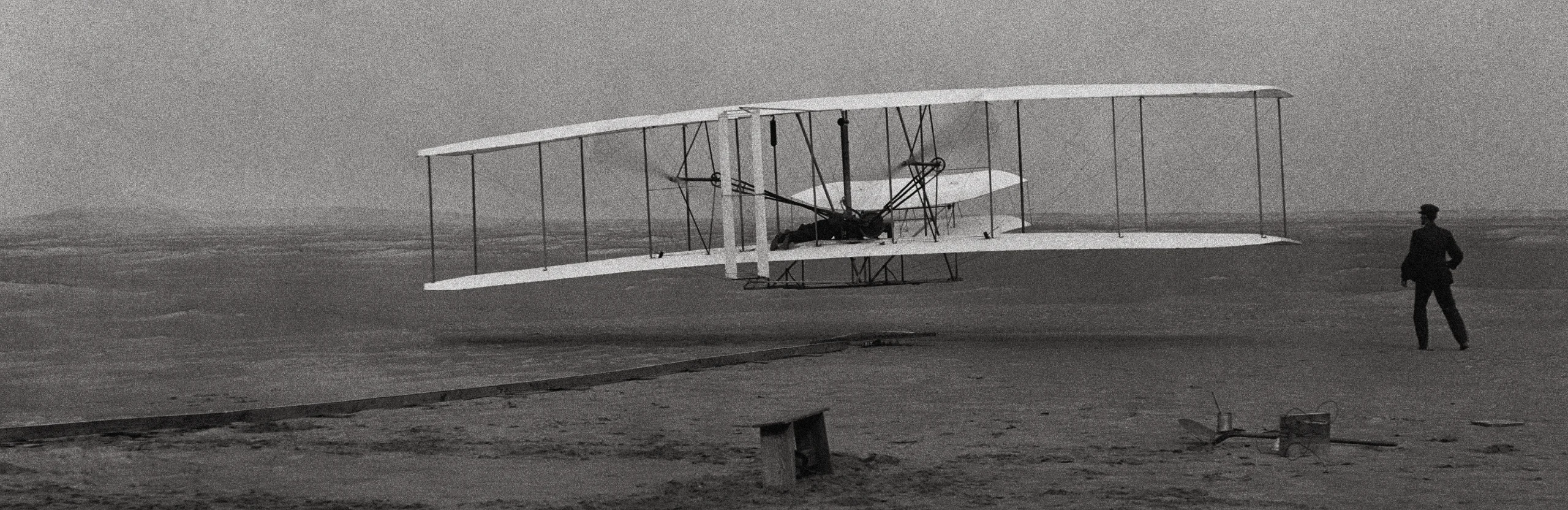

A simple string cut into equal lengths and allowed to hang down. Why do we see beauty in this form? One of the line forms that is most pleasing to humans is the catenary curve. This curve is created naturally when you let a string held at both ends go slack. Shaped by resistance to the force of gravity, this line is an ideal arch form in structural terms. It is well-known that Antonio Gaudi designed the overall structure of the Sagrada Familia church by creating catenary curves using weighted strings, then flipping those curves vertically. The fact that humans sense beauty in such lines may well be due to the operation of our instinct for dynamics, whereby we perceive tension within forms.

HOW

Shapes that instinctively feel beautiful, honest to their mechanics.

Even in the design of artifacts, things are constantly evolving and culling from advances in technology, human interests and within the changing context of time. The development of species on the premise of diversity closely resembles the form of evolution of living things. The invention constantly seeks to supplement the evolution of people. Being faster and more comfortable is perhaps not the kind of design that has been advanced by such philosophy and instinct of mankind. If evolution and the design of living organisms are sufficiently similar, it should make innovation easier, by understanding the process well, applying this to inventions and designs. “Evolution Thinking” is a methodology of creativity for education, to learn the ways of thinking, from nature.

WILL

Evolutional Creativity came to be by integrating all ways of thinking.

“Evolutional Creativity” started as a small experimental exhibition, and is currently gradually spreading, while being supported by proponents such as the automobile company, the real estate company of the largest scale in Japan and the manager of the global company of apparel. (Reference article:

INFORMATION

- What

- ggg/Force

- When

- 2016

- Where

- Tokyo, Japan

- Client

- Scope

- Installation / Space Design

CREDIT

- Art Work

- Eisuke Tachikawa

- Photograph

- Kunihiko Sato