PROJECT

ggg/ Pattern

Exploring universal beauty through patterns in nature.

WHY

What is the secret

of beauty that

exists in this world?

Society is changing drastically. Even now 50 years later since 1972, which was said to be the limit of growth for human beings, we are still growing today. Changes to halt the collapse of biodiversity and actions to keep a sustainable society no longer have a temporal grace. We need more people to change society. We often say that things “evolve” changing society. If we say that the changing society is evolving, will we be able to learn more about the process of this evolving society, from the evolution of living things?

Horizontal, vertical and gravity.

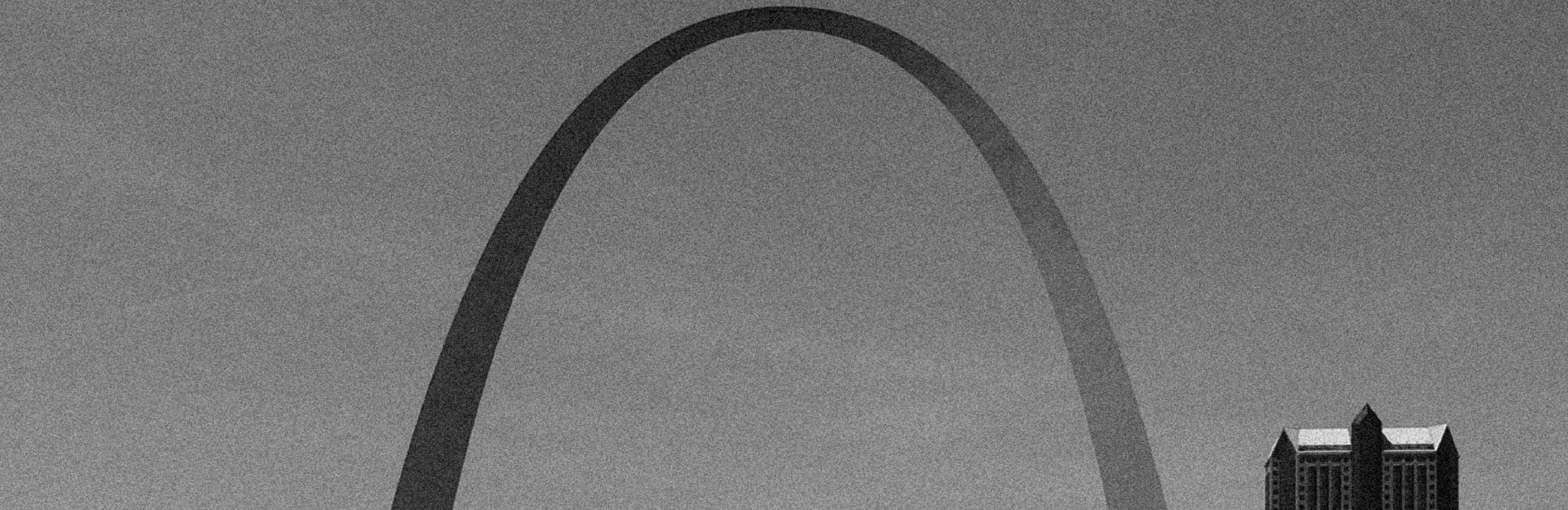

When creating forms, humans often make use of quadrilateral and cubic shapes, but regular quadrilaterals are almost never found in the natural world. With the exception of a small number of crystalline structures such as pyrites and bismuth crystals, nature has chosen triangular forms over quadrilateral ones. The reason for this is easy to understand when we see that a tetrahedron (in which all surfaces are equilateral triangles) offers a far stronger structure than that of a cube (in which all surfaces are square). The quadrilateral structures that humans have chosen as the standard for their buildings are, in fact, quite unstable. So, when can we find horizontal and vertical lines in nature? The answer is in lines created by gravity. If you put a weight on the end of a thread and let it drop down, it will form a flawless vertical line. The horizon on the sea is an almost-perfect horizontal line. In this way, nature achieves verticality by counteracting gravity, and horizontality when it is defeated by that gravity. Humans, owing to the fact that their bodies are bound by the force of gravity, have also evolved in adaptation to the horizontal and the vertical. Our field of vision is effective for surveying our surrounds horizontally. It is surely because our eyes are optimized to move horizontally that most part of the world developed horizontal writing systems. This is probably evidence of the extent to which culture is influenced by gravity.

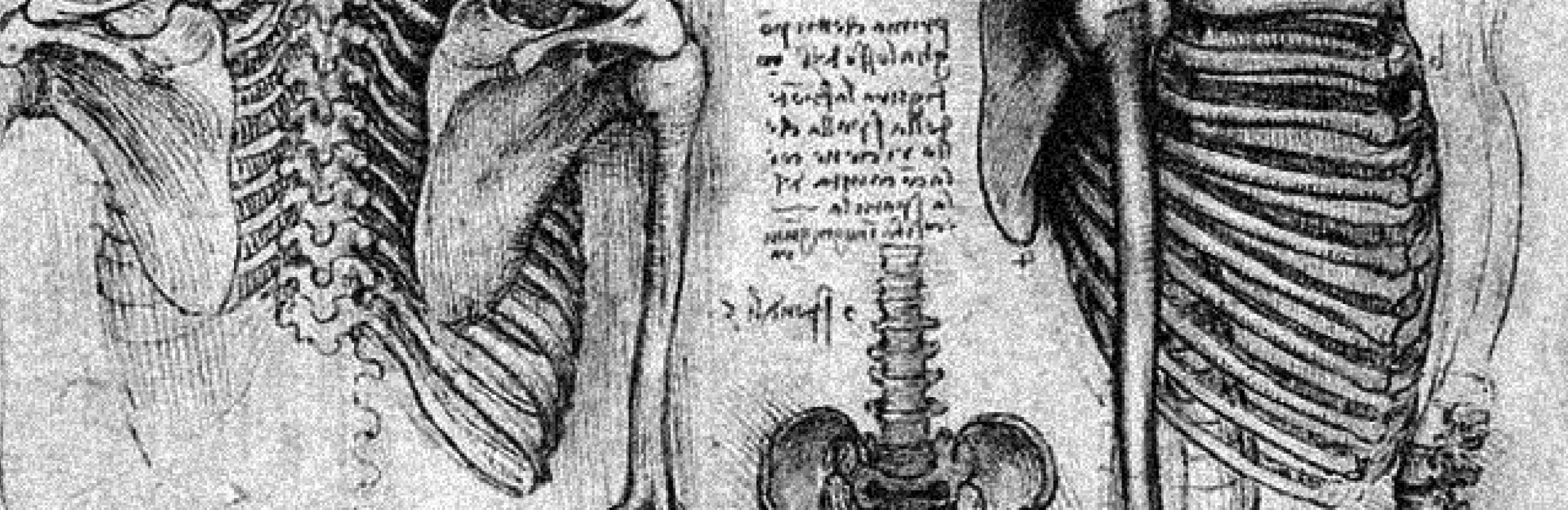

Symmetry and stability.

Things that are symmetrical are stable. Considering the balance between the forces that work internally such as stress and gravity, it is possible to see symmetry as an inevitable choice in most environments. Symmetry can be observed in all forms of life. The fewr limitation there are, the closer forms get to pure symmetry. In entities small enough for gravity to be irrelevant, such as pollen, or viruses, there are numerous exquisite geometric forms based on polyhedral structures and spherical shapes with three-dimensional symmetry with respect to both point and plane. Larger organisms are subject to more restrictions, so it becomes more difficult to preserve symmetry; nonetheless, nature seeks to do so, and evolution takes the direction of two-dimensional point or plane symmetry (such as in flowers and snow), or line symmetry (in animals, leaves, and so on). Ultimately, even in the case of large animals such as elephants, most solid organisms have evolved while preserving bodily linear symmetry. Nature seeks to maintain symmetry wherever possible for the purpose of stability. Seeing beauty in the strong symmetry of flowers is not something unique to humans; it is a universal reaction common to all living creatures, including the insects that flowers attract. Living creatures seek symmetry instinctively.

HOW

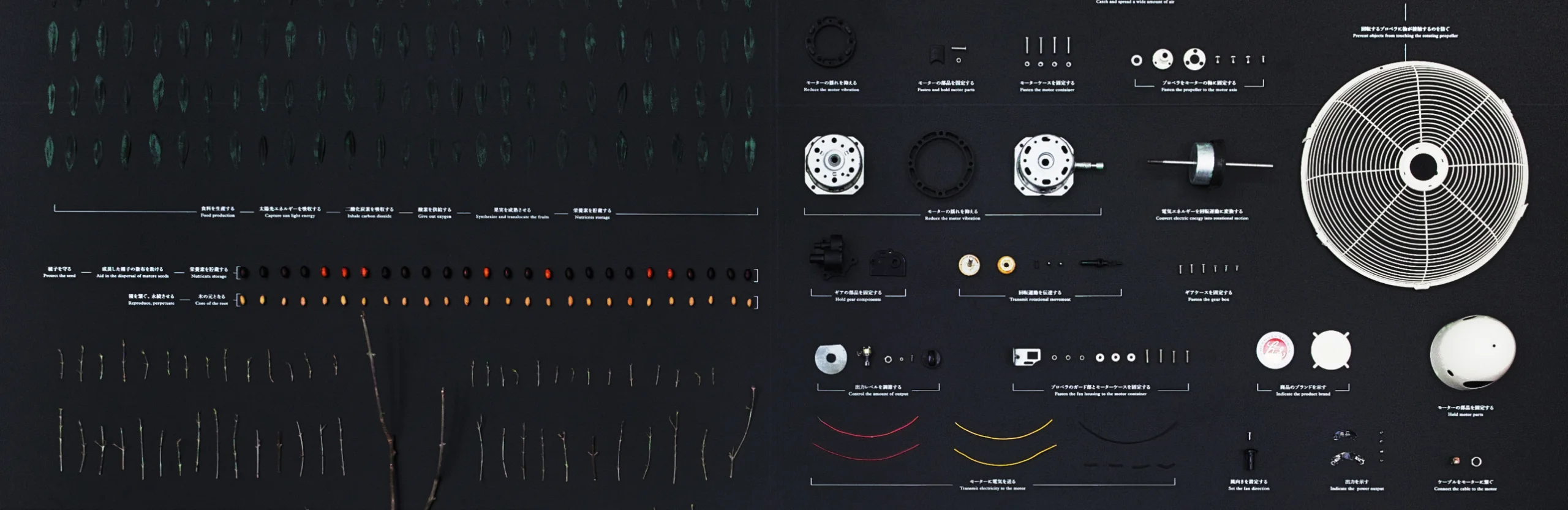

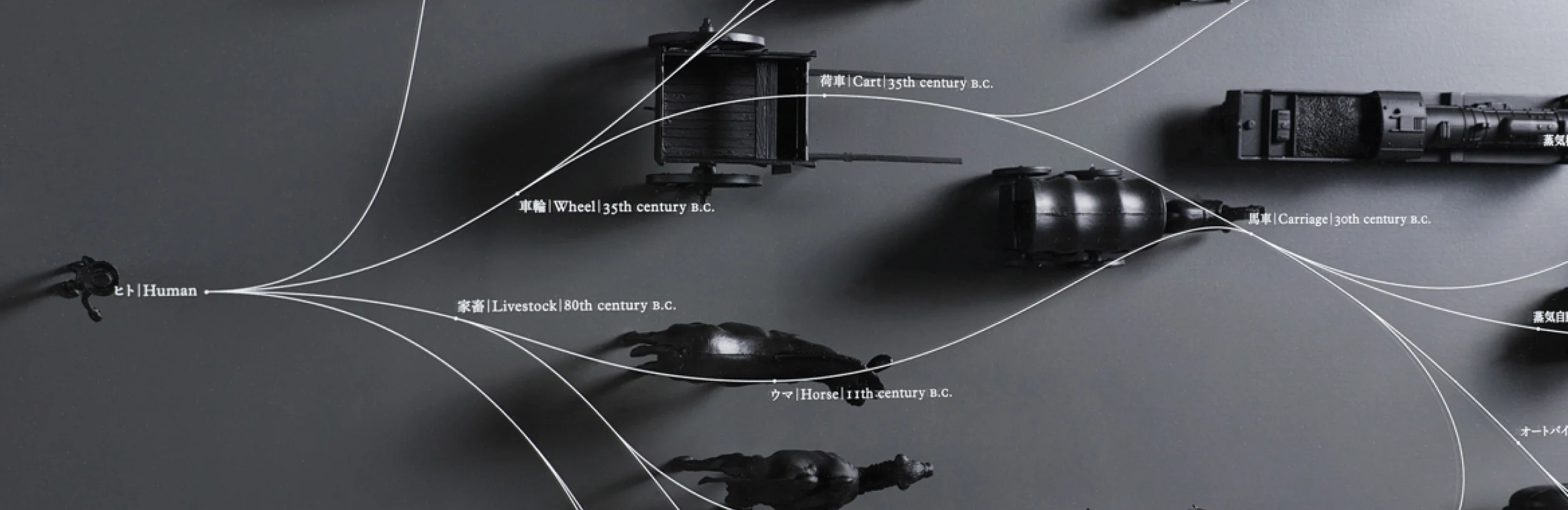

Essential forms

hold common patterns.

Even in the design of artifacts, things are constantly evolving and culling from advances in technology, human interests and within the changing context of time. The development of species on the premise of diversity closely resembles the form of evolution of living things. The invention constantly seeks to supplement the evolution of people. Being faster and more comfortable is perhaps not the kind of design that has been advanced by such philosophy and instinct of mankind. If evolution and the design of living organisms are sufficiently similar, it should make innovation easier, by understanding the process well, applying this to inventions and designs. “Evolution Thinking” is a methodology of creativity for education, to learn the ways of thinking, from nature.

Horizontal, vertical and gravity.

When creating forms, humans often make use of quadrilateral and cubic shapes, but regular quadrilaterals are almost never found in the natural world. With the exception of a small number of crystalline structures such as pyrites and bismuth crystals, nature has chosen triangular forms over quadrilateral ones. The reason for this is easy to understand when we see that a tetrahedron (in which all surfaces are equilateral triangles) offers a far stronger structure than that of a cube (in which all surfaces are square). The quadrilateral structures that humans have chosen as the standard for their buildings are, in fact, quite unstable. So, when can we find horizontal and vertical lines in nature? The answer is in lines created by gravity. If you put a weight on the end of a thread and let it drop down, it will form a flawless vertical line. The horizon on the sea is an almost-perfect horizontal line. In this way, nature achieves verticality by counteracting gravity, and horizontality when it is defeated by that gravity. Humans, owing to the fact that their bodies are bound by the force of gravity, have also evolved in adaptation to the horizontal and the vertical. Our field of vision is effective for surveying our surrounds horizontally. It is surely because our eyes are optimized to move horizontally that most part of the world developed horizontal writing systems. This is probably evidence of the extent to which culture is influenced by gravity.

Symmetry and stability.

Things that are symmetrical are stable. Considering the balance between the forces that work internally such as stress and gravity, it is possible to see symmetry as an inevitable choice in most environments. Symmetry can be observed in all forms of life. The fewr limitation there are, the closer forms get to pure symmetry. In entities small enough for gravity to be irrelevant, such as pollen, or viruses, there are numerous exquisite geometric forms based on polyhedral structures and spherical shapes with three-dimensional symmetry with respect to both point and plane. Larger organisms are subject to more restrictions, so it becomes more difficult to preserve symmetry; nonetheless, nature seeks to do so, and evolution takes the direction of two-dimensional point or plane symmetry (such as in flowers and snow), or line symmetry (in animals, leaves, and so on). Ultimately, even in the case of large animals such as elephants, most solid organisms have evolved while preserving bodily linear symmetry. Nature seeks to maintain symmetry wherever possible for the purpose of stability. Seeing beauty in the strong symmetry of flowers is not something unique to humans; it is a universal reaction common to all living creatures, including the insects that flowers attract. Living creatures seek symmetry instinctively.

Voronoi diagrams and harmony.

In nature, there is a tendency to minimize elements and seek harmony. Bubbles, for example, shrink to the smallest surface area necessary in order to contain the air inside them. In this process, they interlock with the bubbles adjacent to them and create beautiful geometric patterns with polygons. Similar geometric patterns appear in a wide range of contexts in the natural world, including beehives, cicadas’ wings, giraffes’ stripes, and the rocks of the Giant’s Causeway in the UK. Such patterns can be explained using a simple mathematical model known as a Voronoi diagram. Used where a set of points interact in close proximity Voronoi diagrams are created by following simple rules of geometry to draw intermediary lines between the points and thereby creating boundaries around them. The result could be said to be the type of shape that nature draws automatically in cases where numerous points coexist in virtual equivalence to one another. It is surely no coincidence that we find beauty in forms that approach an optimal state. If we could create a building with an ideal level of mobility, it would surely be one in which, as soon as an adjacent room becomes vacant, walls move automatically, leaving only the space necessary to fulfil the building’s functions with minimal use of materials. If it were possible to achieve such an ideal building, it may well have a layout similar to a Voronoi diagram.

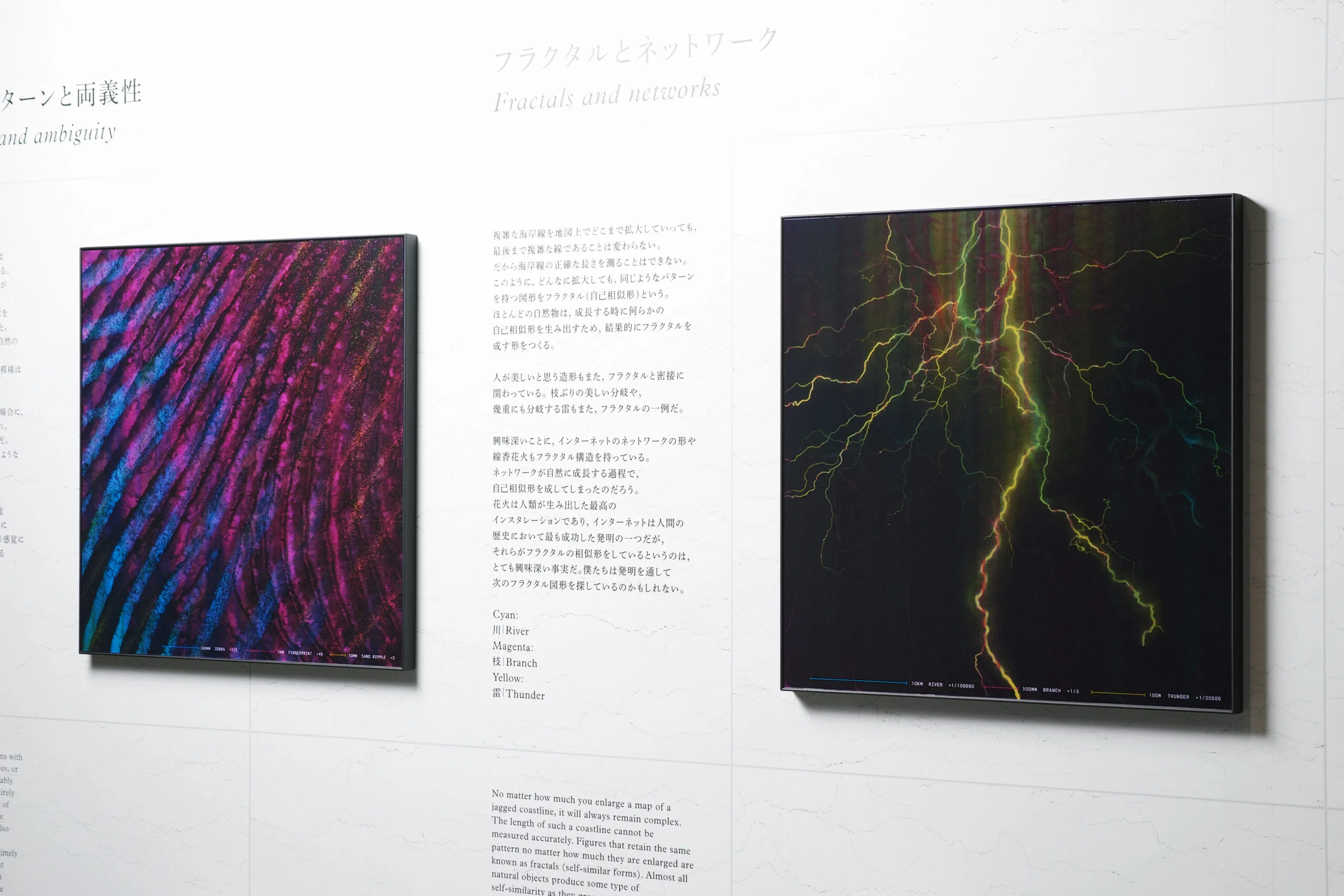

Turing patterns and ambiguity.

In the natural world, there are many patterns with imperfect regularity, such as a zebra’s stripes, or sand dunes in a desert. Sometimes, remarkably similar patterns can be observed across entirely different phenomena. The fundamental law of these repeating patterns was revealed by the brilliant mathematician Alan Turing, who also formulated the basic concept of modern computing. In the final years before his untimely death at a young age, Turing discovered that natural striped patterns are created through convective flows occurring between multiple elements. The patterns have been known as “Turing patterns” ever since. Two or more mobile elements with different densities that intermingle produce convection, which becomes fluctuation, creating patterns. In fact, a Voronoi diagram is a type of Turing pattern generated under special conditions where there are multiple equivalent centers. The beauty that we sense in patterns generated by convection is close to the feeling of comfort derived from the rhythms we perceive in variations between perfection and imperfection. Turing patterns could be said to be nature’s manifestation of musical form.

No matter how much you enlarge a map of a jagged coastline, it will always remain complex. The length of such a coastline cannot be measured accurately. Figures that retain the same pattern no matter how much they are enlarged are known as fractals (self-similar forms). Almost all natural objects produce some type of self-similarity as they grow, and thus end up with forms that create fractals. Fractals are also closely connected with the forms that humans perceive as beautiful. A handsome forked tree branch and the complex diverging flickers of a sparkling firework are two of the many examples of fractals. It is interesting to note that the network of the internet also has a fractal structure almost identical to that of a sparkling firework. As the network grew naturally, it must have developed self-similarity. Fireworks are the greatest visual installation created by humankind, and the internet is one of the most successful inventions in human history; the fact that they both possess the fractal property of self-similarity is truly fascinating. Perhaps we are now seeking to uncover a new type of fractal form through invention.

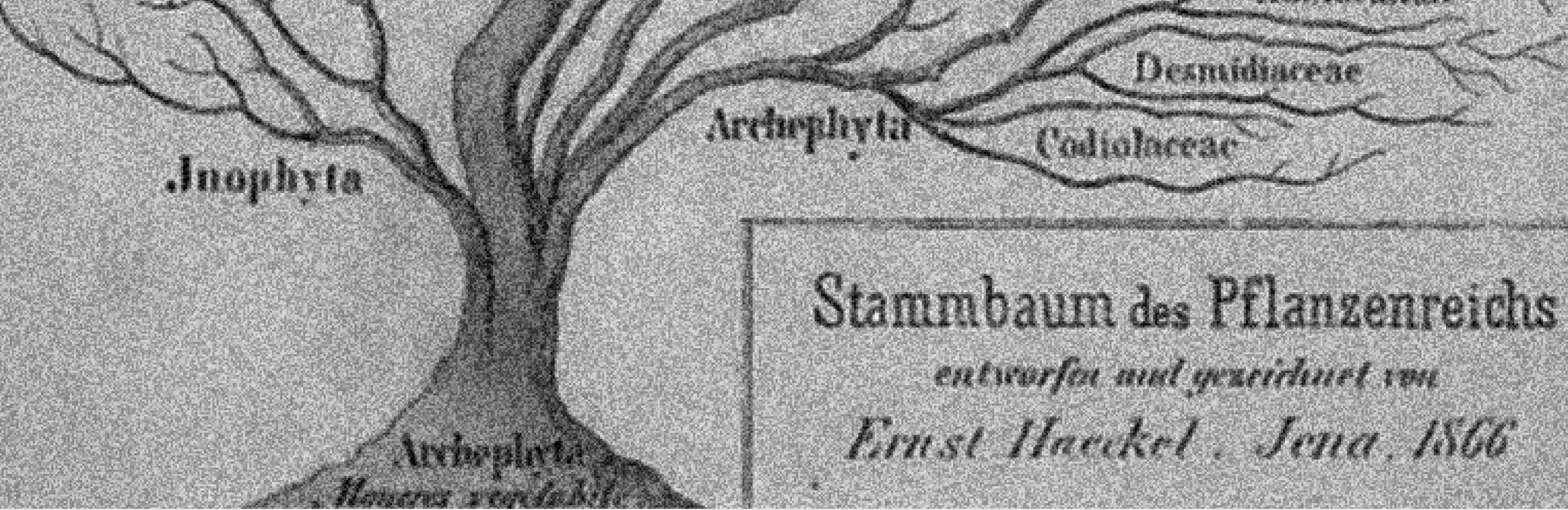

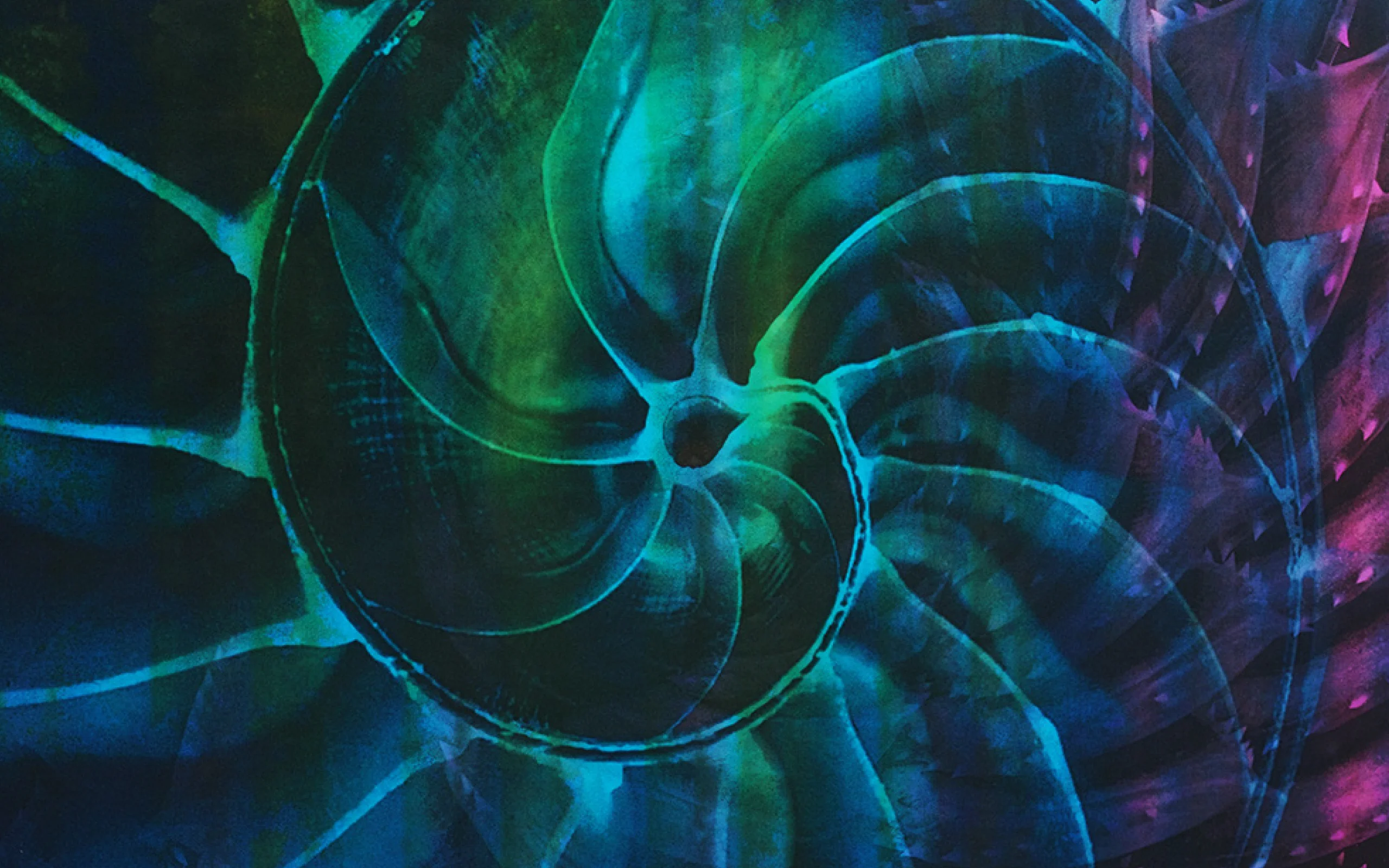

Fibonacci and growth.

In Liber Abaci written in 1202, Leonardo Fibonacci presented a numerical sequence (known as Fibonacci numbers) to calculate how fast a single rabbit would produce four rabbits if it mated and reproduced regularly. Fibonacci is said to have learned this fascinating sequence while he was studying in India. Later developments in the natural sciences and morphology revealed the deep relationships between Fibonacci’s simple rule and patterns of growth in the natural world. Take, for example, the growth of a tree. The point at which a branch will diverge, the kind of spiral shape that will be created by growing foliage when viewed from directly above, the speed at which the foliage will increase in size—all these things are governed by the Fibonacci sequence. The breadth of application for this theory of forms in the natural world is astounding. The golden ratio (1:1.618), said to be the most aesthetically pleasing ratio for humans, is also derived from Fibonacci numbers. The instinct for beauty running through life itself recognizes forms that continue their growth unceasingly while retaining their symmetry. Here we catch a fleeting glimpse of the instinctive will to grow.

WILL

Evolution Thinking

came to be

by integrating

all ways of thinking.

The evolutionary thought that started with a small experimental exhibition is gradually spreading while being gradually supported by “Evolution Thinking” started as a small experimental exhibition, and is currently gradually spreading, while being supported by proponents such as the automobile company, the real estate company of the largest scale in Japan and the manager of the global company of apparel. (Reference article:

INFORMATION

- What

- ggg/Pattern

- When

- 2016

- Where

- Tokyo, Japan

- Client

- Scope

- Installation / Space Design

CREDIT

- Artwork

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa)

- Photo

- Kunihiko Sato