PROJECT

Growing Ambition

Formulated university education vision and creative learning model together with Japan’s largest education organization. Expressed a gentle image of education through organic artwork.

WHY

Children lack the

confidence to shape

their futures.

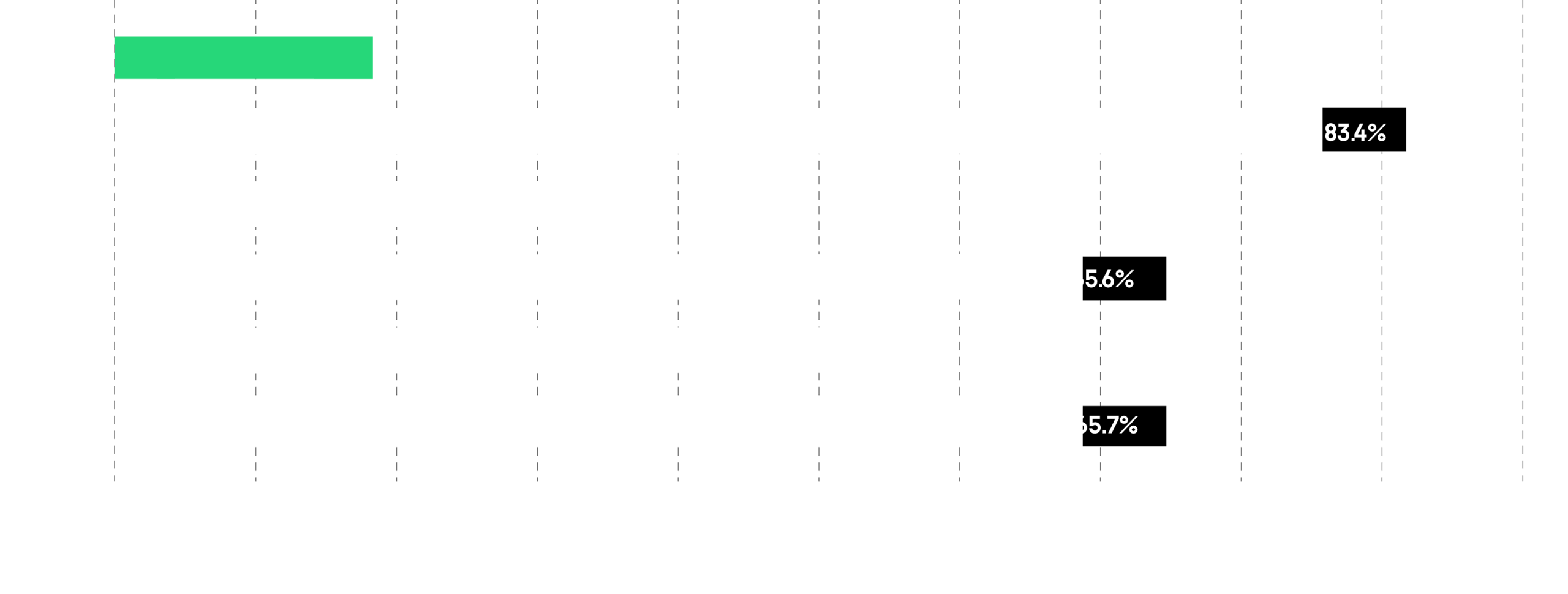

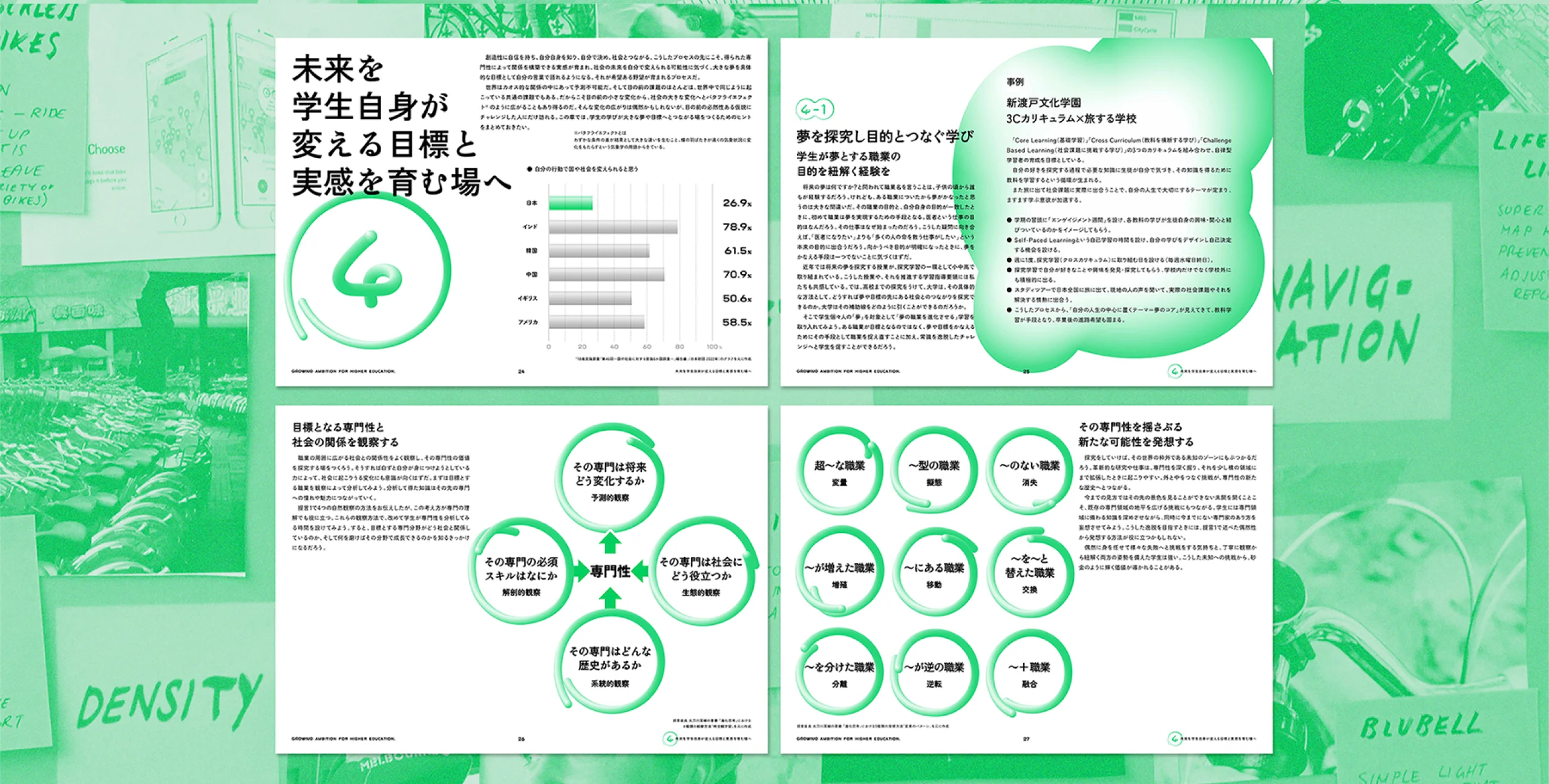

Japanese students have a high level of basic academic skills compared to the global standard, and Japanese school education in the past has had some success. However, how is Japanese education in terms of one of the major goals of education, “creativity”? According to a survey by Adobe in 2017, only 8% of Japanese students “considered themselves creative.” This was far behind the global average of 44%. In another survey conducted by The Nippon Foundation in 2019, only 18% of students responded that the future was something they could shape themselves. This result was also overwhelmingly lower than in other countries. Japanese students seem to lack the confidence that they can shape the future themselves.

Percentage of students who consider themselves “creative”

Young people (17-19 years old) who think they can change their country and society by themselves

This is probably due to the impact of school education in the past, which valued problems with answers rather than exploring new questions. Problems that students solve at school have set answers, but problems in society do not. In an era with rapid changes, it is important to identify the essence of challenges from unknown situations, try to form agreements with others, and explore answers. In the past stereotypical university education, however, students had little chance to deal with unknown questions or self-decision-making processes for shaping their future. Today’s universities need to offer these creative curriculums.

HOW

A higher education

that fosters ambition

to create changes.

In 2022, NOSIGNER’s Representative Director, Eisuke Tachikawa, became the chairperson for the Association for the Consideration of Future Higher Education hosted by Benesse Educational Research and Development Institute. He held discussions with association members who practice advanced education in the field to compile a vision for university education that illustrates a hopeful future in a proposal.

In recent years in Japan, the keyword “exploration” has been included in study curriculums, and as part of these efforts, classes are now held to explore dreams for the future. With such developments, university education is starting to need to provide education where students can explore their dreams, goals, and connections with society.

University students who have just entered university tend to think that the purpose of learning is to be assessed positively by others through tests, such as entrance exams. However, the essence of learning lies in finding one’s exploratory topic and deepening curiosity and practice rather than being positively assessed by others. Such self-directed and exploratory learning has the potential to greatly change one’s life in the future. Therefore, in university education courses, it will be important to switch the mindset of learning from “exams” to “exploration” and develop the foundation to discover “questions.”

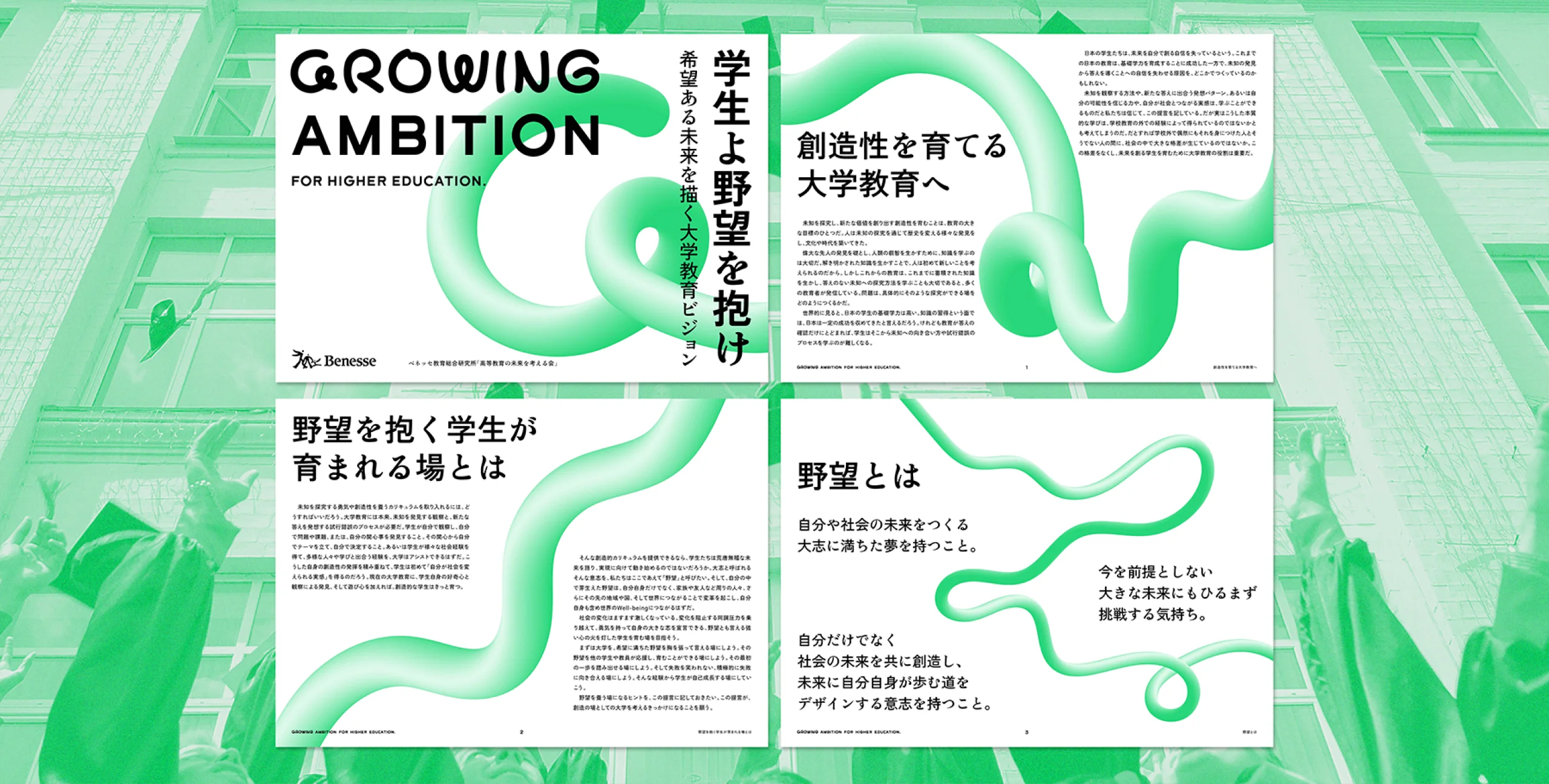

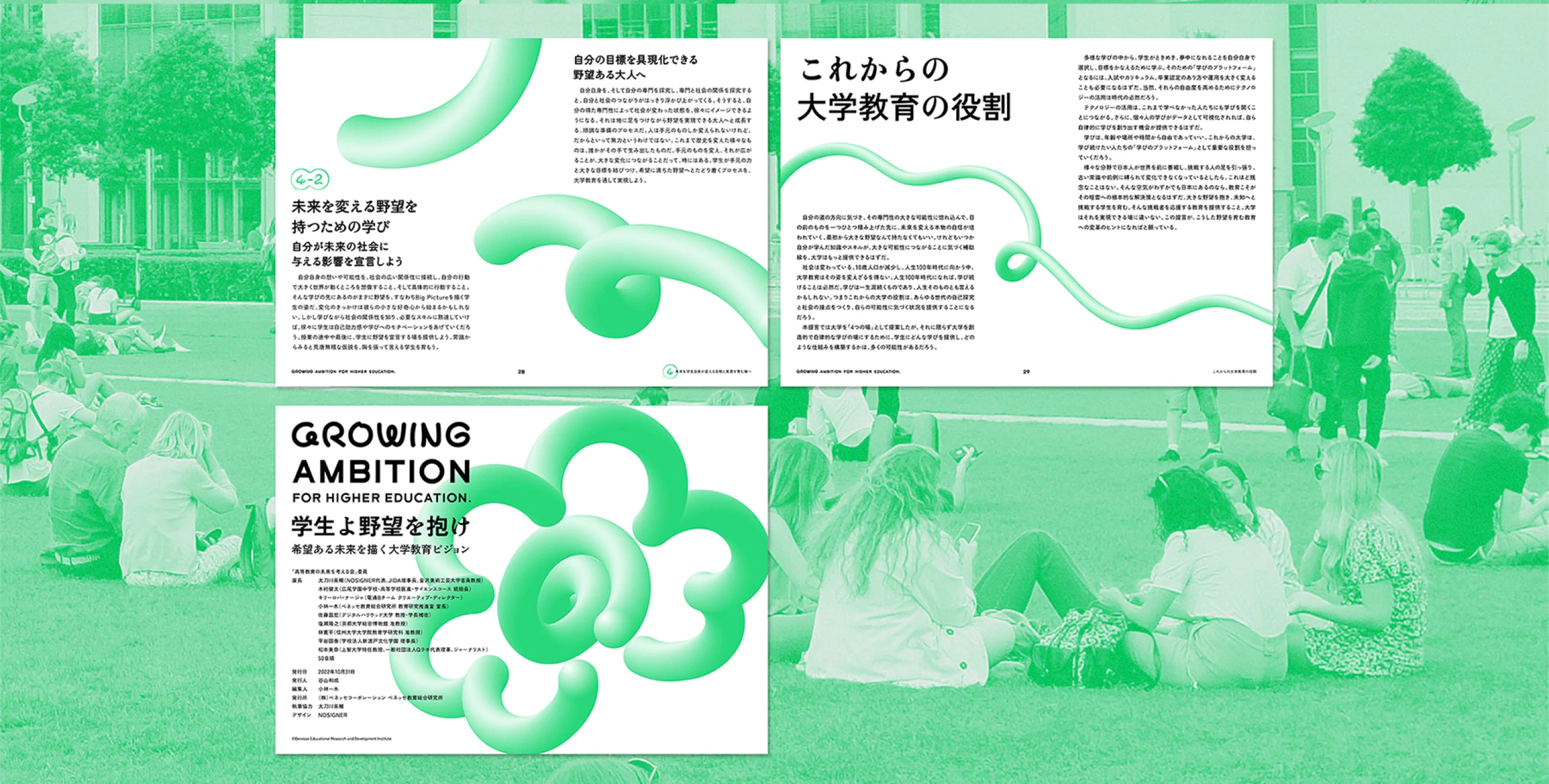

“GROWING AMBITION: Students, Be Ambitious” is a proposal that serves as the guideline for this new education style. It proposes a university education that develops “ambition” that can create changes in society and how a creative curriculum that actualizes that should be. It purposely expresses dreams with personal aspirations (=Big Picture”) as “ambition,” encouraging transformations into new university education.

If students had the will to design their own path toward the future, they could start to connect with family, friends, people around the student, communities, countries, and the world. It can be a starting point of a transformation. Getting together with the association members, we thought that a major role of the university is to encourage student’s personal growth and to nurture students with ambition in their hearts, who can courageously declare their great aspirations.

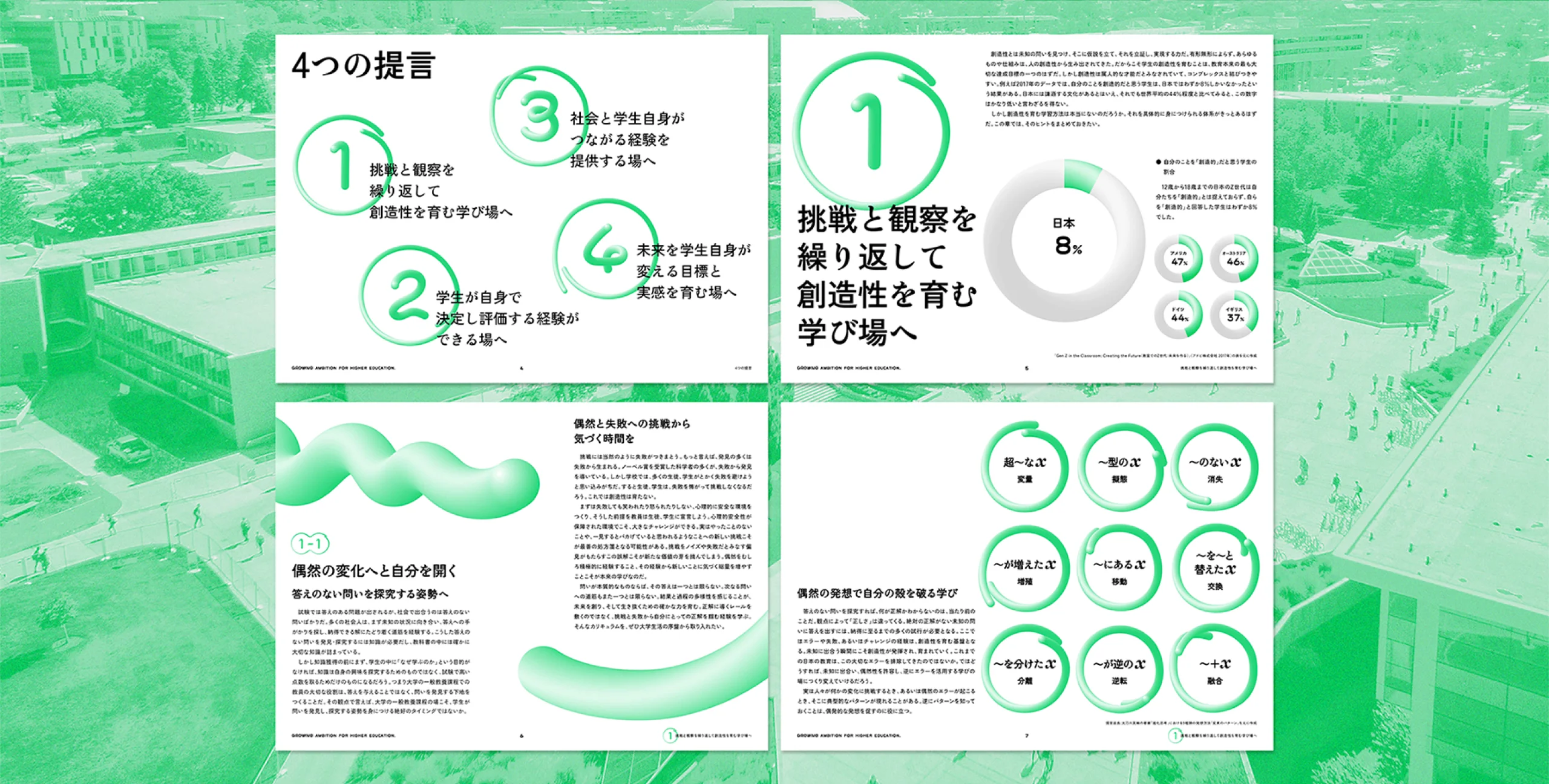

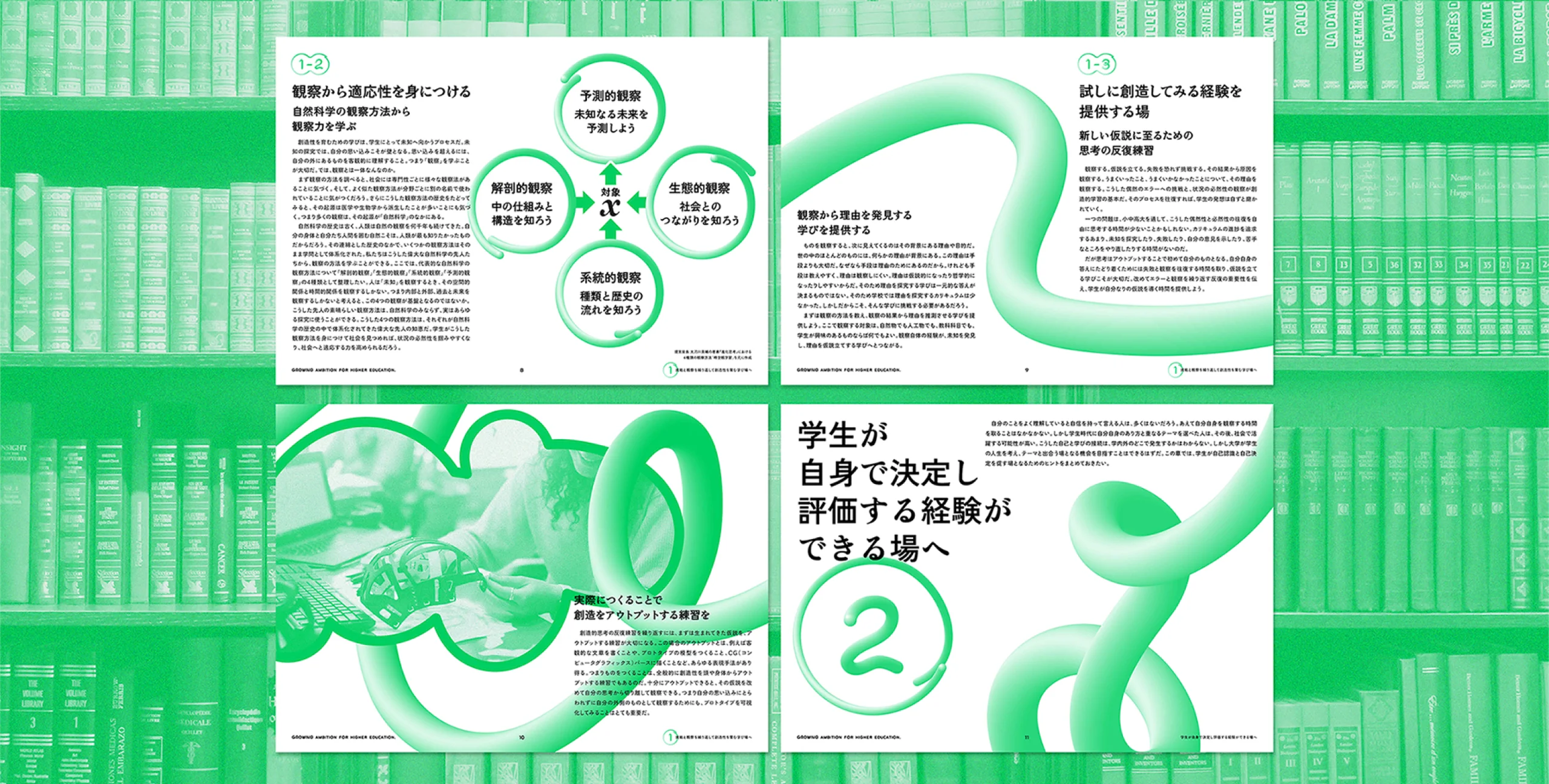

The proposal compiled four perspectives to make the university a place that can develop the ambition of students: “1. A place for learning where students can learn to be creative through challenges and observation,” “2. A place where students can decide and make assessments independently,” “3. A place that provides opportunities for society and students to connect,” and “4. A place that fosters a goal and the sense that students can make real changes to the future themselves.” The proposal also introduced specific curriculums.

CLIENT VOICE

Everyone gathered at the “Thinking About the Future of Higher Education” forum shared one unwavering belief: that children are inherently brimming with creativity. The call for change in education does not stem from a lack of creativity in children, but from concern over the current educational system, which fails to allow that creativity to flourish.

The phrase “Dare to Dream” serves as both a cheer for children, encouraging them to have confidence in shaping the future, and a strong directive to policymakers in higher education: implement reforms that start from the creativity that children naturally possess.

This ambitious report carefully challenges outdated values and reinterprets educational data through multiple perspectives. In doing so, it reinvents the traditional educational reform proposal as a tool to bring a fresh, multifaceted approach into the classroom.

Associate Professor, The Kyoto University /

Expert Adviser for the Conceptual Design of the Japan Pavilion at Expo 2025 Osaka-Kansai

Takayuki Shiose

GROWING AMBITION’s logo combines NOSIGNER’s original font SIMPLA with organic typography that feels like handwriting to express education that is not rigid but is free and flexible, with creative learning content that goes beyond scheduled activities. The heading and other sections combined the Mincho style for Hiragana and the Gothic Style for Kanji, with an antique typeface often used in comic books to remove the formal feeling of an educational proposal and give it a friendly feel instead.

The main text’s composition also incorporated organic artwork like the logo to express the elements of curiosity, variability, and playfulness that the proposal focuses on. As the proposal is expected to be distributed as PDF files, the special five-column format, which is difficult to use in bound printed materials, was used as the basis for the entire document to have a feeling of movement.

WILL

Towards an education

making students confident

about changing their

own future.

University education must include observation for discovering the unknown and the trial-and-error process of finding new answers. Students open themselves to changes that occur by chance and discover problems, challenges, and interests independently through observation. They would independently decide on topics and hypotheses and self-assess their learning. Furthermore, they would gain various experiences in society and get a chance to meet many kinds of people and learn. After such processes, students can develop a real sense of being able to build relationships through the expertise they acquired, and they will realize that their thoughts and small curiosities have the potential to change the future of society.

Each student would experience the learning process of realizing their “ambitions,” which are full of hopes. When they can imagine how their actions alter the world and take action using their learning at university as a tool, the data that was mentioned earlier that students couldn’t be confident about their creativity and future would certainly be changed.

We hope that the learning vision this proposal provides helps increase the number of universities becoming places of creativity and developing the “ambitions” of students, resulting in more people who can take matters into their own hands to make positive changes to the future.

INFORMATION

- What

- GROWING AMBITION

- When

- 2023

- Where

- Japan

- Client

- Scope

- Branding / Branding Strategy / Logo / Naming / Edition / Web / Concept Development / Tagline

- SDGs

CREDIT

- Art Direction

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa)

- Graphic Design

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa, Ayano Kosaka, Moe Shibata)

- Web Design

- NOSIGNER (Ryo Fukusawa, Eisuke Tachikawa, Moe Shibata)

- Co-writer

- Eisuke Tachikawa

- Editor

- Benesse Educational Research and Development Institute (Kazuki Kobayashi)

- Members of the Committee for the Future of Higher Education

- Chairperson: Eisuke Tachikawa

Kenta Kimura (HIROO GAKUEN Junior and Senior High School. Director, Medical And Science Course)

Nadya Kirillova (Creative director: Dentsu Team B)

Kazuki Kobayashi (Benesse Educational Research and Development Institute, Center for Educational Research and Development Deputy Director)

Masahiro Sato (Digital Hollywood University Professor/Advisor to the President)

Takayuki Shiose (The Kyoto University Museum Associate Professor)

Kampei Hayashi (Shinshu University, Graduate School of Education, Associate Professor)

Kuniyasu Hiraiwa (NITOBE BUNKA GAKUEN Chairman)

Mina Matsumoto (Sophia University Specially Appointed Professor, Q Lab Representative Director, Journalist)