PROJECT

KINOWA

日本の間伐材利用を促す、最小限の加工によって木材に価値を付加する家具ブランドの設計。DFAアジアデザイン賞の金賞を受賞。

WHY

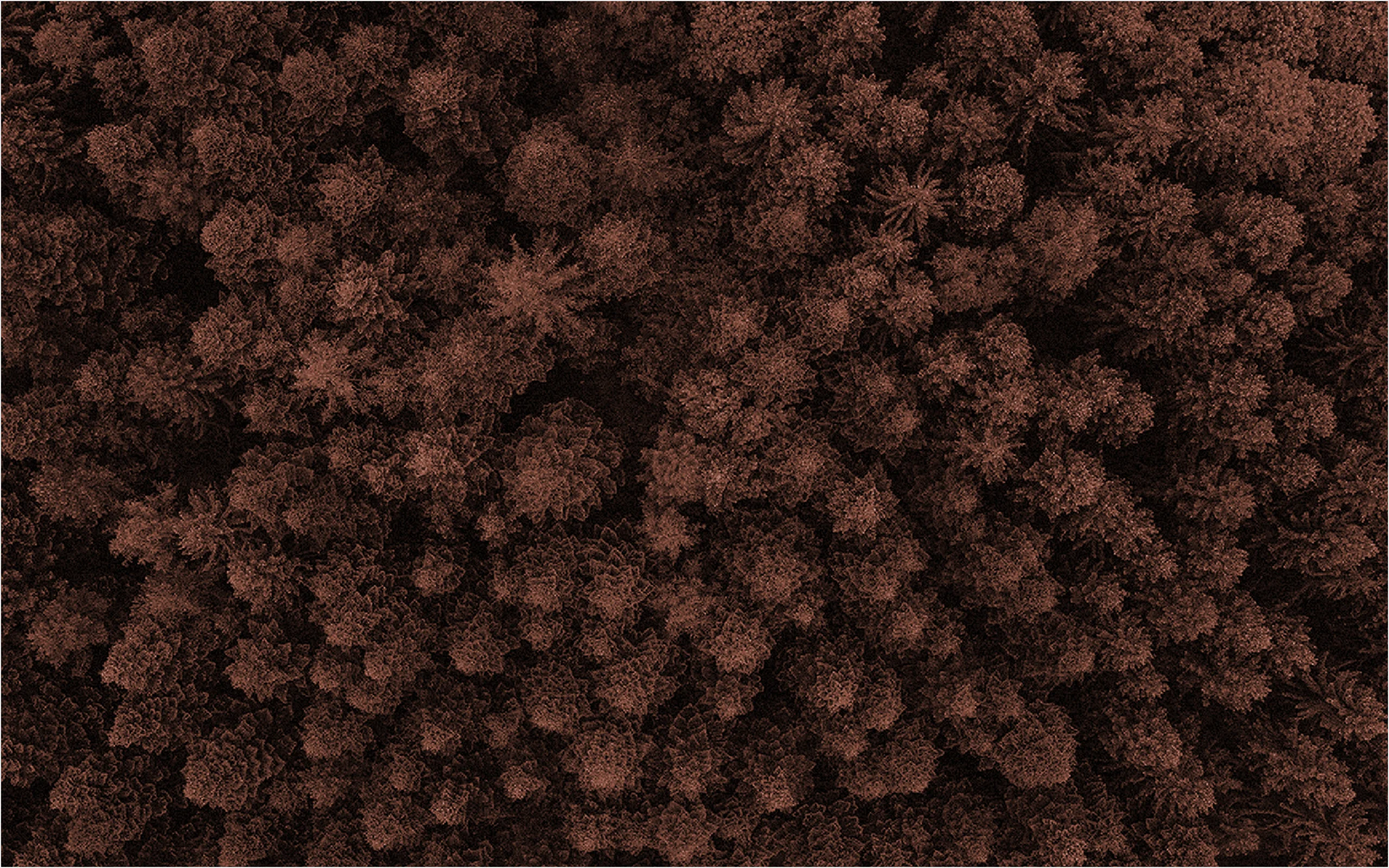

森林の生物多様性を

取り戻すには。

戦後、燃料や建築材需要に対応するため、日本の森林は過剰に伐採されました。そして、伐採後には拡大造林政策を背景に、スギやヒノキを中心とした大規模な植林が行われましたが、1964年に木材の輸入自由化が開始され、需要は安価な外国産材にシフトしました。現在、日本の森林の約4割を占める人工林の中には、間伐期を迎えているにもかかわらず放置され、荒廃しているものも少なくなく、その結果森の生物多様性は失われるだけでなく、多くの日本人を患わせている花粉症の温床になっているとも言われています。

日本の木材自給率と需要(供給)量の推移

立木販売収入と造林初期費用の比較

HOW

間伐材を

そのままの形で

使う家具ブランド。

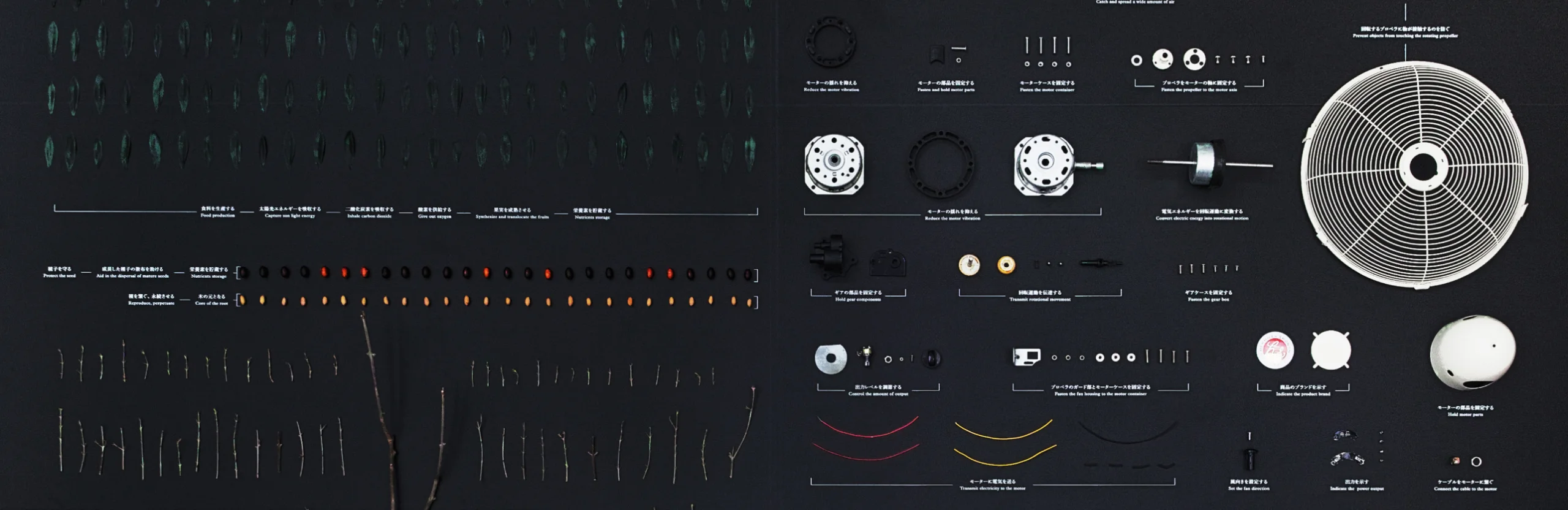

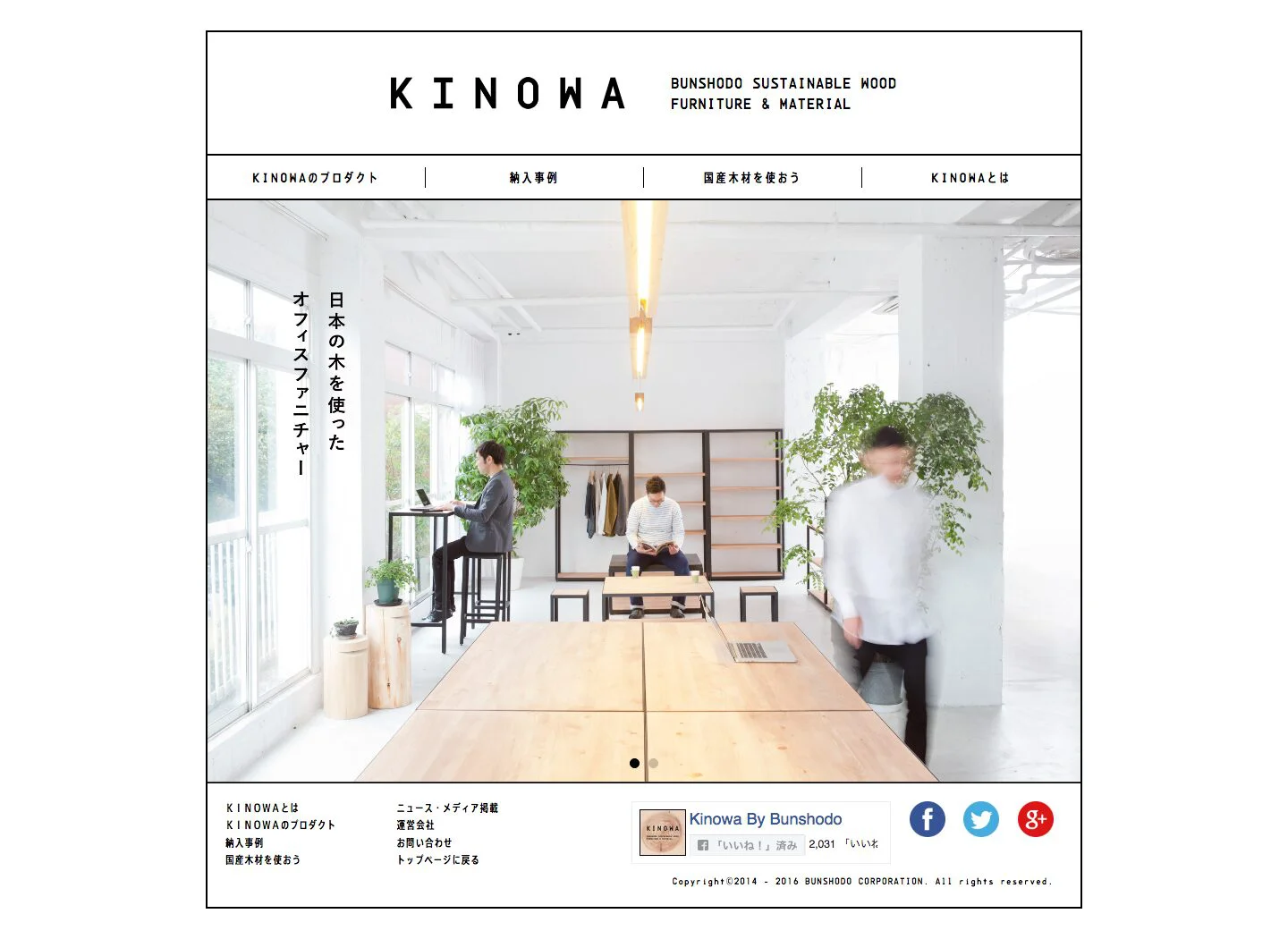

日本の森に豊かな生態系を取り戻すためには、国産木材を日常的に活用できる状態を整える必要があります。そこで私達は、オフィスや店舗の設計・施工、家具の販売などを行う株式会社文祥堂とともに、間伐材を素材そのままの形で使う家具ブランドを立ち上げることにしました。「KINOWA」では、国産木材の使用を条件に、各プロダクトの製作図面をオープンソースとして公開することで木材利用のハードルを下げ、専門業者以外でも持続可能な家具製造に参入できる仕組みを整えています。

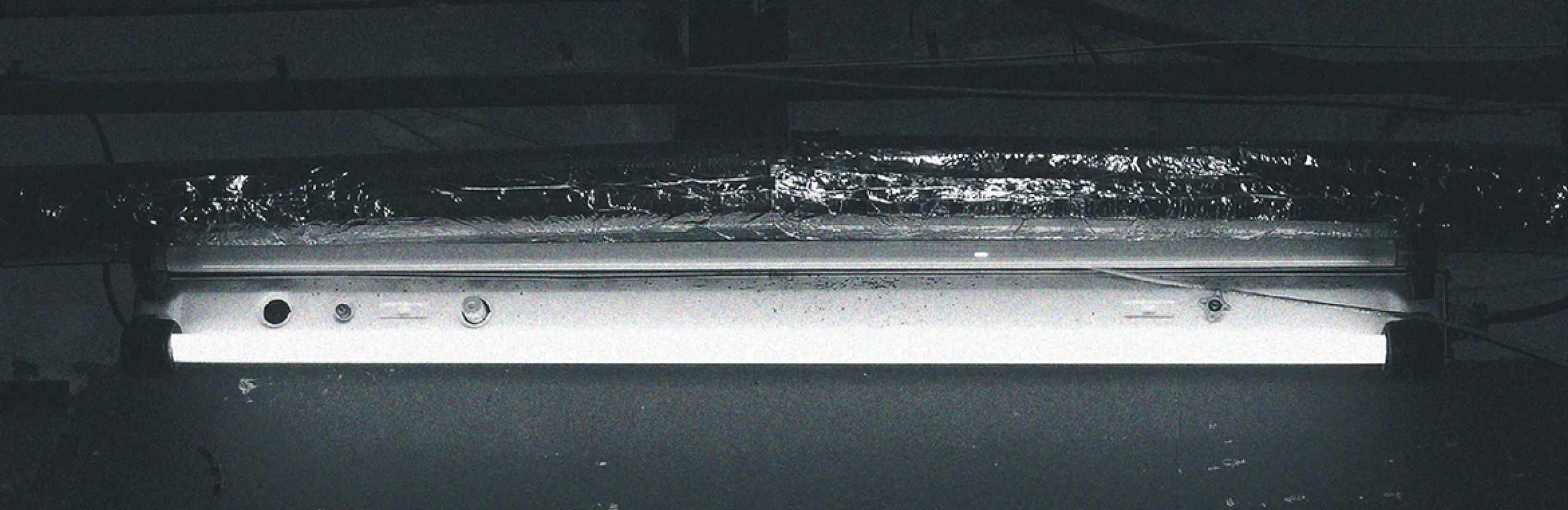

BEAMは、標準的なスギ間伐材の角材にLEDライトを埋め込んだ照明器具です。カーボン・オフセットの考え方に基づき、木材を無駄なく使う家具づくりを推進している他のKINOWAのプロダクトと同様に、製材された素材になるべく手を加えない設計を追求しました。乾燥による木材の割れを防ぐために予め入れられている「背割り」を活かし、そこにLEDライトを埋め込むことで、スギ材の素材感や存在感を最大限に活かした照明になっています。このプロダクトは、DFA Awards(アジアデザイン賞)にてGold Awardを受賞しました。

間伐材の丸太、角材、板材などをなるべくそのままの形で使い、複雑な加工を減らすことによって、日本の木をリーズナブルな価格で、気軽に生活空間に取り入れることが可能です。

WILL

オープンソースで

広がる林業の

未来を見据えて

KINOWAでは、当初から岡山県・西粟倉村の間伐材を活用してきましたが、オープンソースの図面をもとに、他地域の間伐材を使った取り組みなども生まれてきています。また、ブランドの理念に共感してくれた企業や団体のオフィスへの家具納入も進むなど、KINOWAの活動は少しずつ広がりを見せています。しかし、日本の木材自給率は回復傾向にあるものの、まだ大半が輸入材に頼っている現状があります。私達は、この取り組みに加わってくれる仲間を募集しています。KINOWAの各プロダクトページから製作図面をダウンロードして頂き、ぜひ活動にご参加ください。

INFORMATION

- What

- KINOWA

- When

- 2013

- Where

- Japan

- Client

- Scope

- Product / Graphic / Photograph

CREDIT

- Art Direction

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa)

- Product Design

- NOSIGNER (Kunihiko Sato, Sui Fujikawa)

- Graphic Design

- NOSIGNER (Takeshi Kawano)

- Photo

- Masaharu Hatta, Kunihiko Sato