PROJECT

JAPAN NUCLEAR-WASTE SAFETY MANAGMENT DESIGN STRATEGY

Design strategy for Japan's radioactive waste disposal challenge, bridging to renewable energy futures.

WHY

Confronting

the great task of

human civilization:

the final disposal of

radioactive waste.

Nuclear power generation, which Japan has been engaged in since the 1960s, produces radioactive waste that is harmful to humans. The high-level radioactive waste (HLW) that remains after reprocessing used fuel is currently managed at the High-Level Radioactive Waste Storage and Management Center in Rokkasho Village, Aomori Prefecture, but it will take an extremely long time, up to tens of thousands of years, for the radioactivity levels of this waste to fully decay. After conducting various studies, it is believed that the best way to dispose of HLW is through “geological disposal,” i.e., sealing it in stable bedrock deep underground and isolating it from the human environment, instead of leaving it to human management. However, Japan has yet to decide on a final disposal site, and many countries around the world have yet to reach a consensus on the final disposal of radioactive waste.

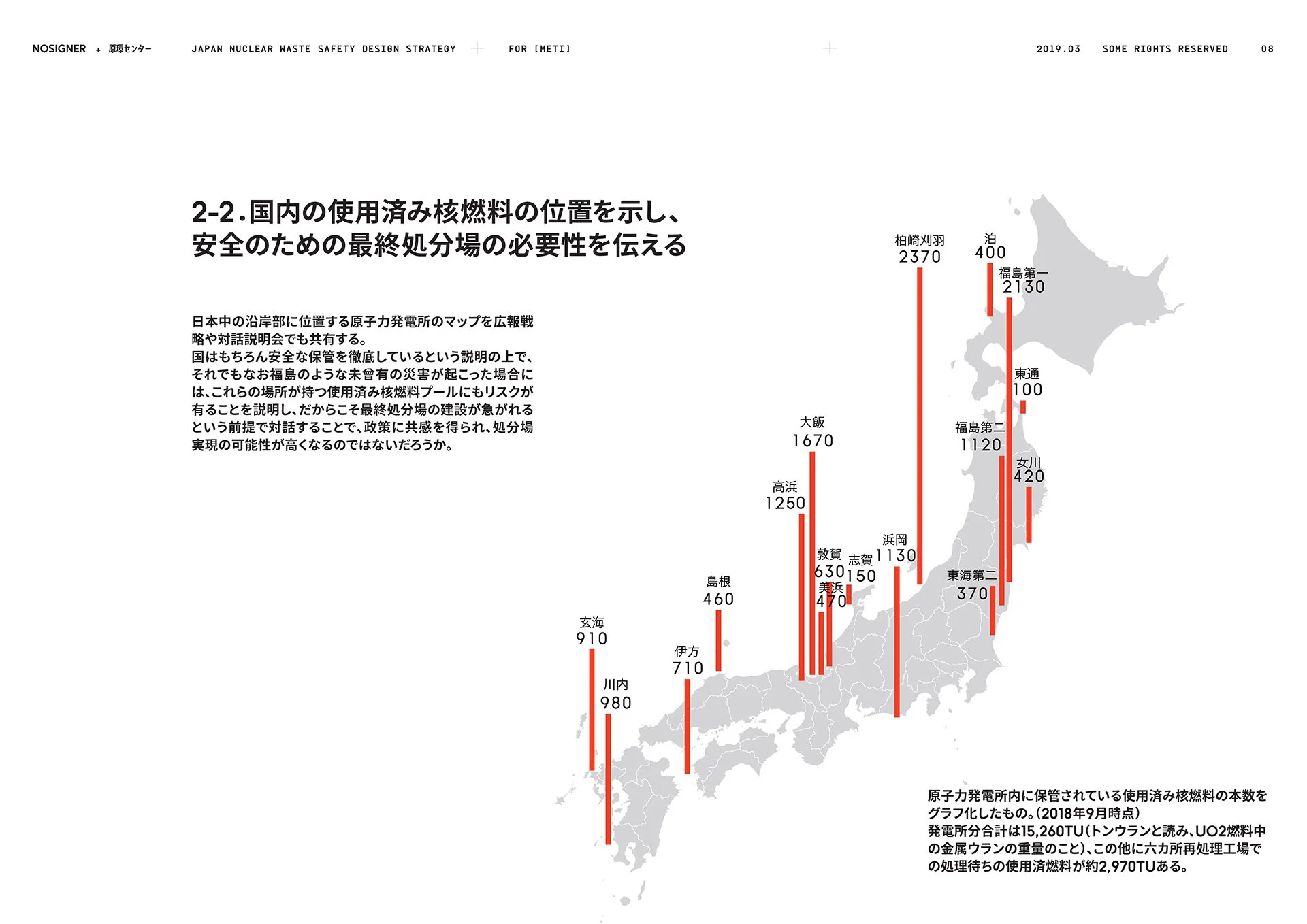

Even with the global shift toward renewable energy, a final disposal site for the approximately 25,000 units of radioactive waste that already exists throughout Japan and which continues to be generated today is surely needed someday in order to ensure the safety of people living on earth. However, the gaps in the necessary dialogue to achieve this goal have not been bridged, and this major task that confronts human civilization continues to be put off.

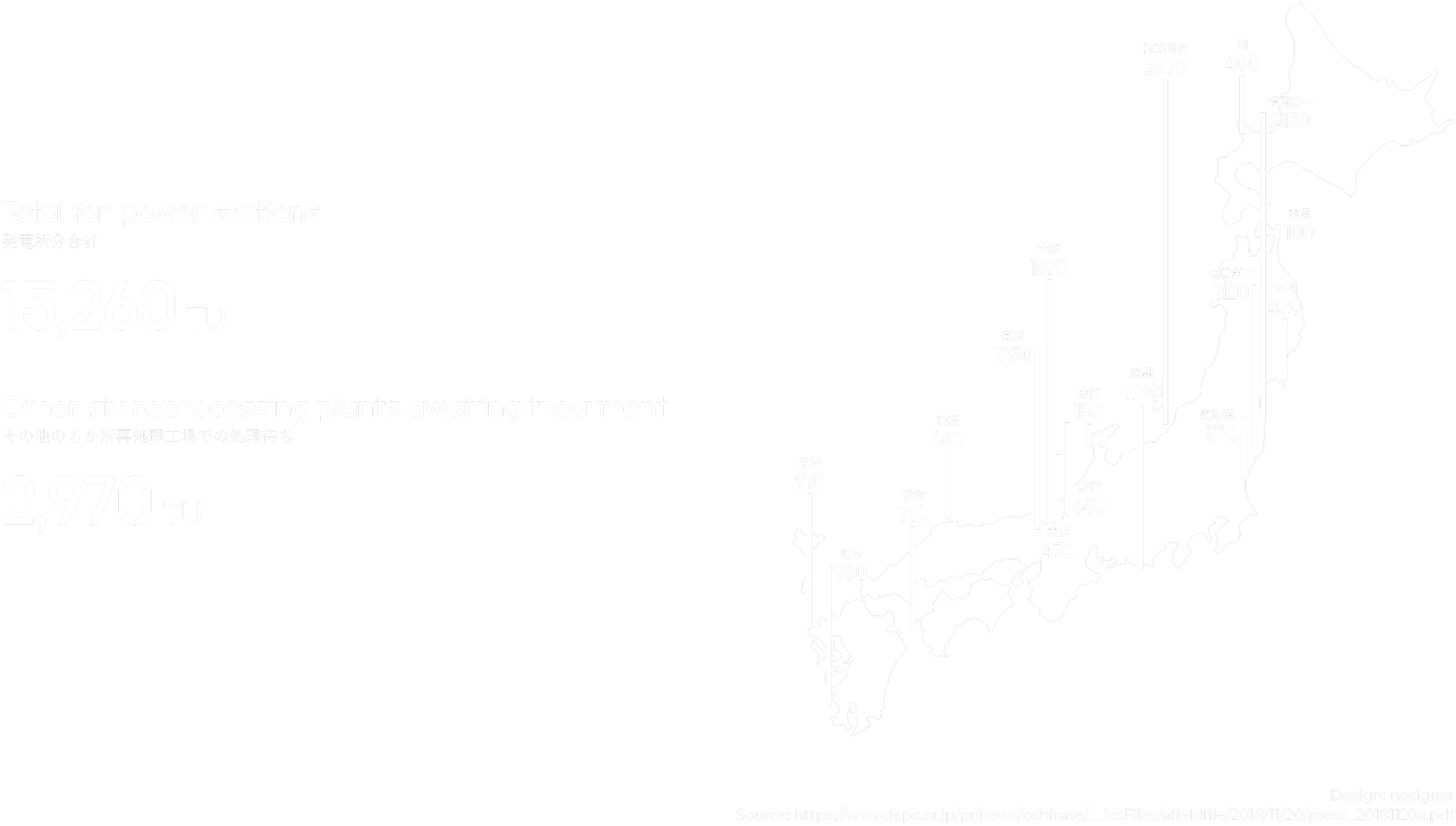

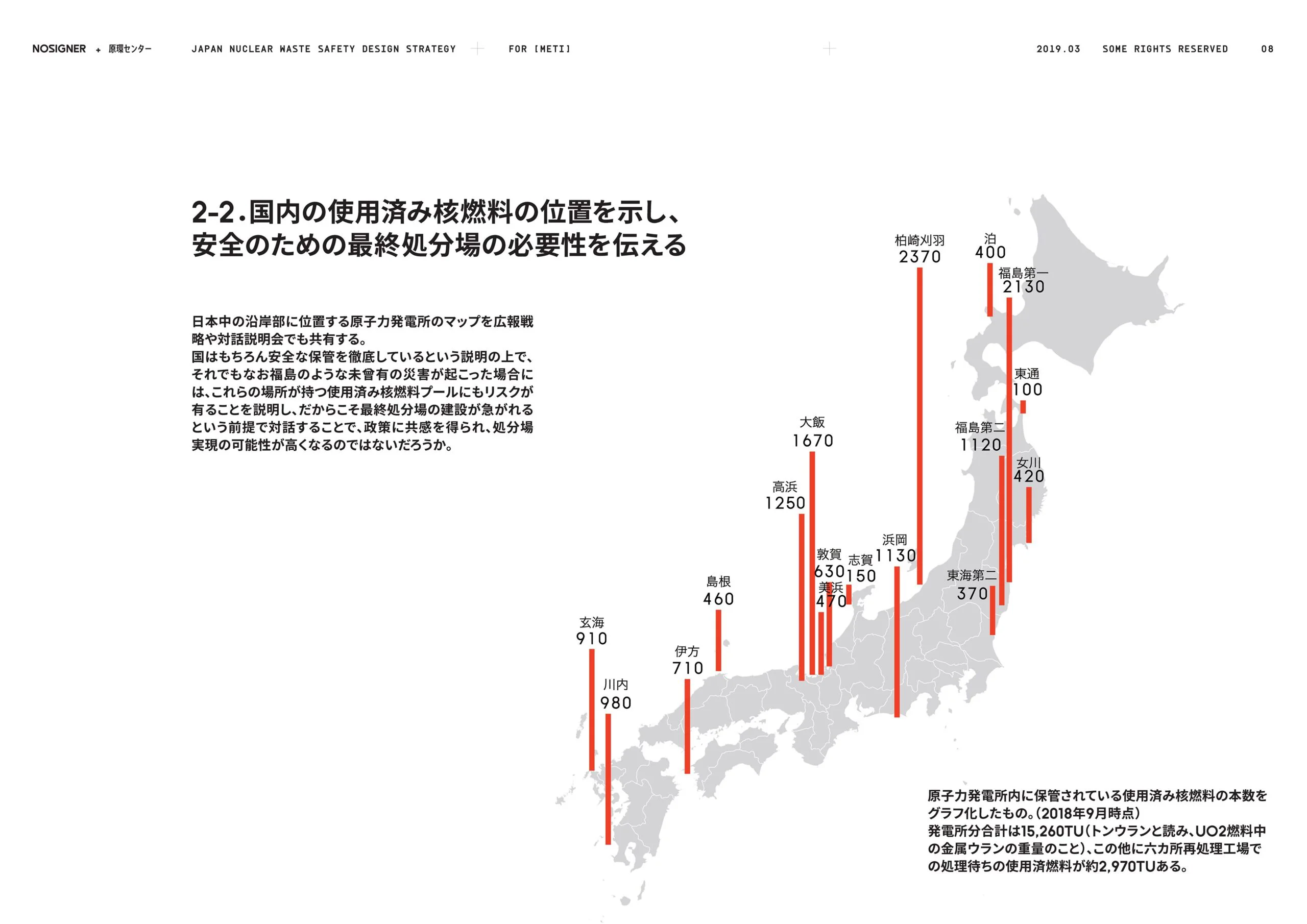

The amount of spent nuclear fuel stored within nuclear power plants and reprocessing plants (September 2018).

HOW

Integrating

radioactive waste disposal

with renewable energy policy.

The Radioactive Waste Management Funding and Research Center (RWMC), Japan’s only research and funding management agency specializing in radioactive waste, approached us to use evolution thinking to devise an ingenious strategy that can address this major challenge. In response, we have compiled the “Design Strategy Proposal for the Final Disposal of Radioactive Waste.”

Currently, there are many people who oppose the final disposal plan. The majority of these people are opponents of the nuclear power generation policy itself.

In view of this, we have highlighted the importance of having a strategy that separates nuclear power generation policy from radioactive waste disposal policy and conveys the necessity of final disposal from a neutral standpoint, regardless of whether one is a proponent or opponent of nuclear power generation.

In terms of specific actions, we believe it is vital to first dispel the misconception that the final disposal policy serves to promote nuclear power generation. Even if all the existing nuclear power plants in Japan were to be decommissioned with immediate effect, approximately 25,000 units of radioactive waste would still remain. This is an issue that requires consideration over a time frame of tens of thousands of years, until the radioactive waste decays to the radiation level of natural uranium. On the other hand, our current nuclear power generation technology has undergone drastic changes in just a few decades, and it is clearly not an energy framework that mankind will continue to rely on for a period of time as long as the nuclear waste problem.

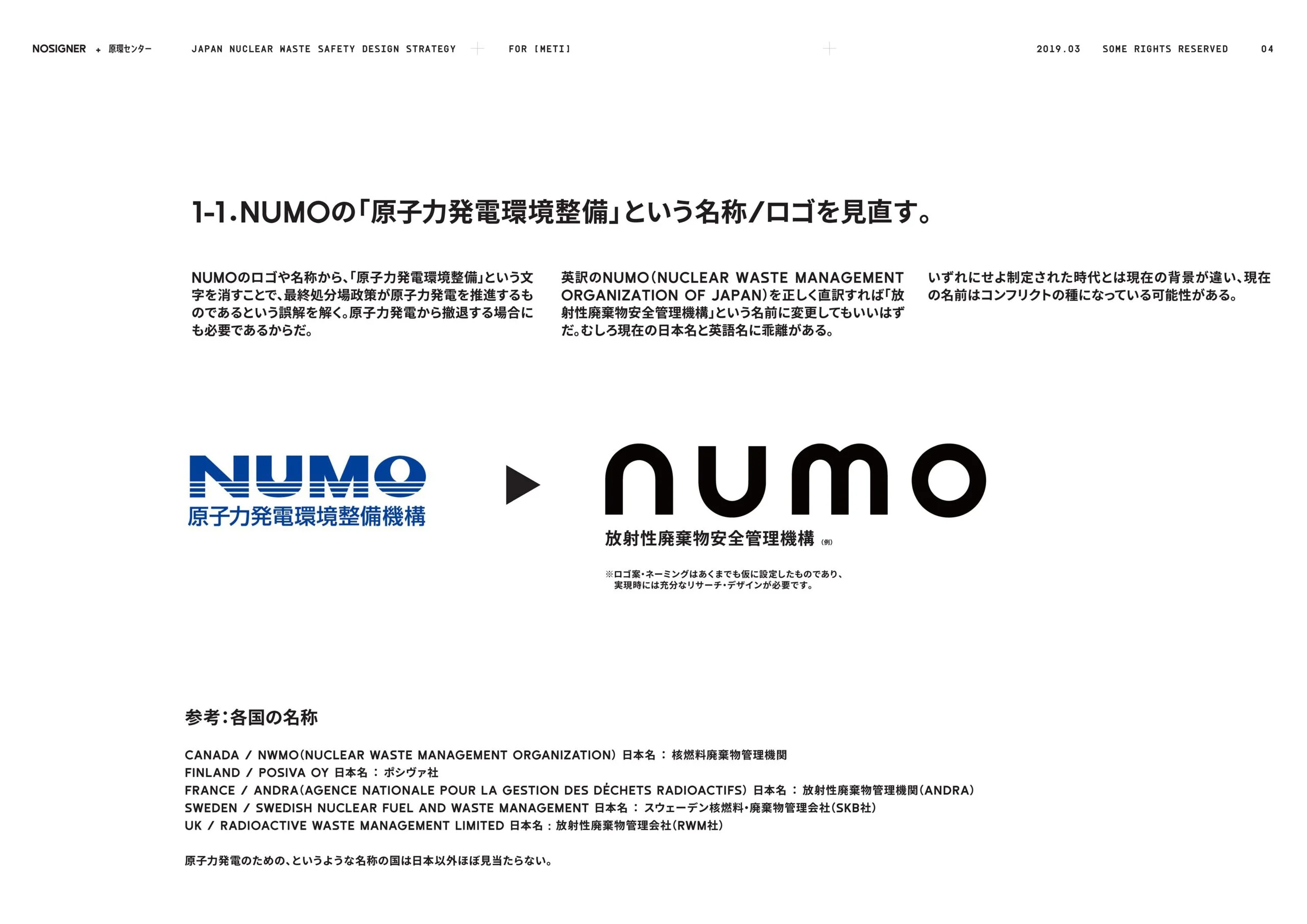

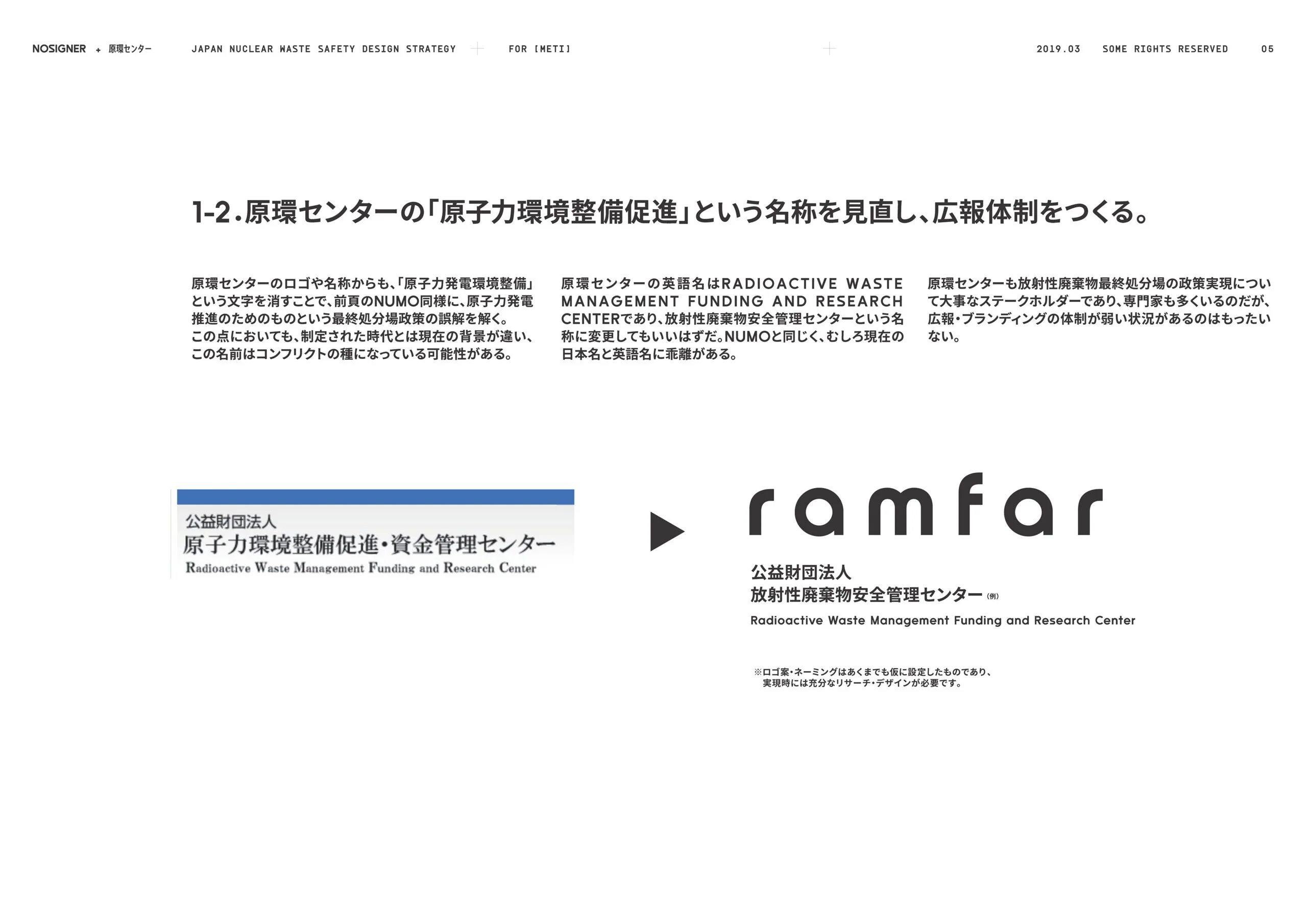

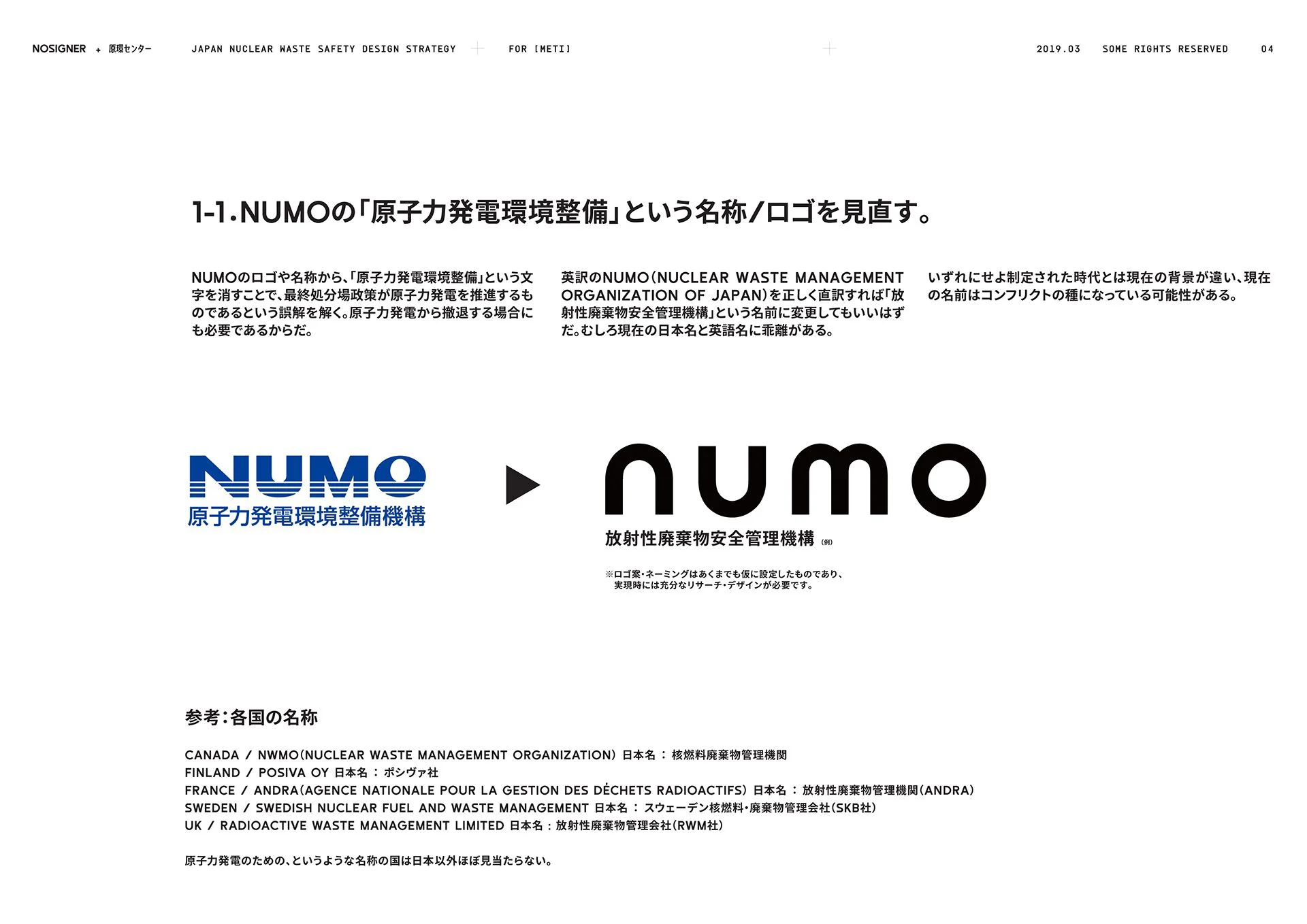

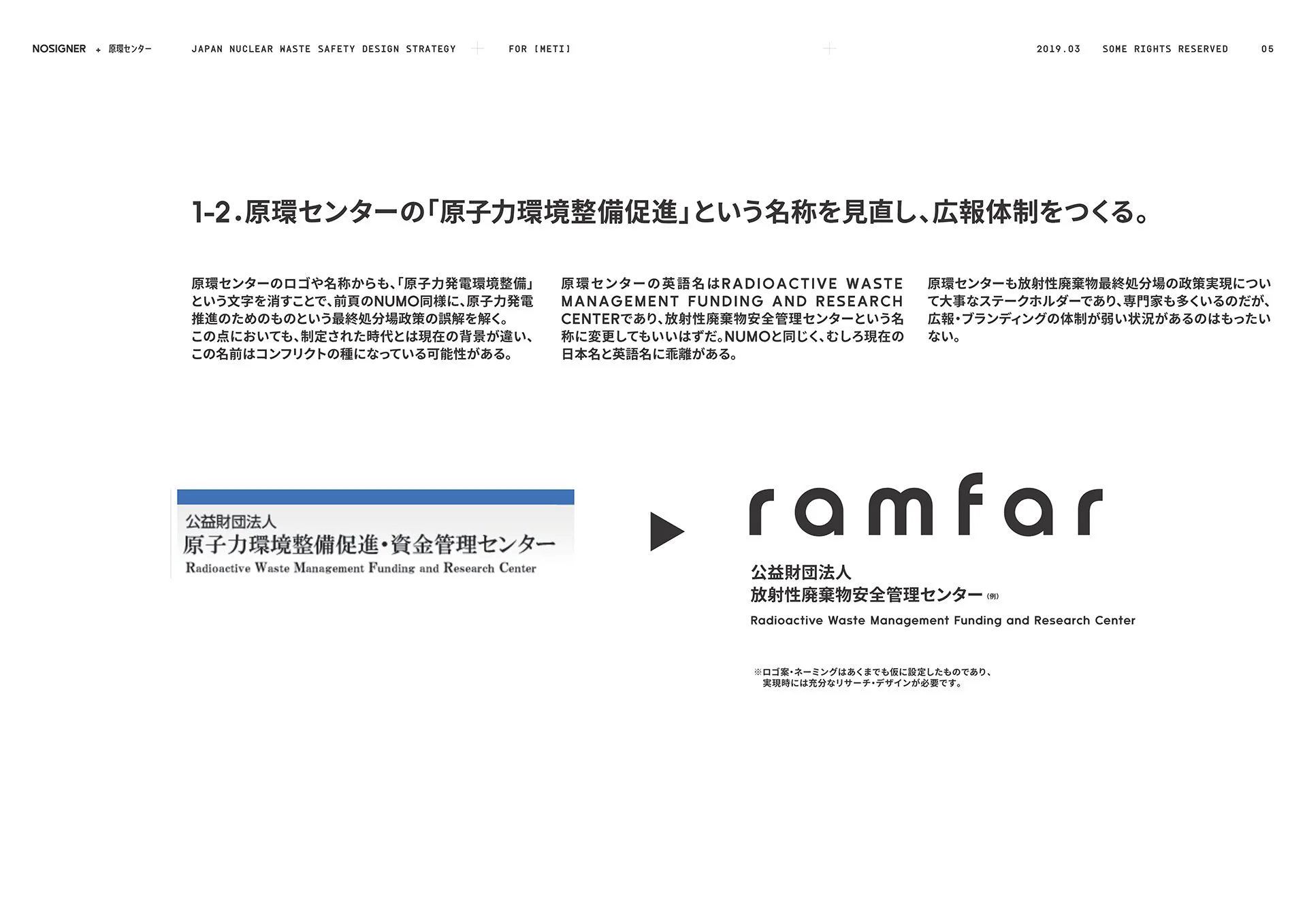

Therefore, in this proposal, we recommended abolishing the concept of “genshiryoku hatsuden kankyo seibi” (literally, “nuclear power generation environment development”) from Japan’s radioactive waste disposal policy and changing the logo and the Japanese name of the Nuclear Waste Management Organization of Japan (NUMO), “Genshiryoku Hatsuden Kankyo Seibi Kiko,” to “Hoshaseihaikibutsu Anzen Kanri Kiko” (literally, “Radioactive Waste Safety Management Organization”). To begin with, there has always been a curious discrepancy between the Japanese name of the organization and its current English name, Nuclear Waste Management Organization of Japan (NUMO), which is closer to our proposed name when back-translated into Japanese. At the same time, we also proposed changing the “genshiryoku kankyo seibi” (literally, “nuclear power environment development”) part of the Japanese name of the Radioactive Waste Management Funding and Research Center (RWMC), “Genshiryoku Kankyo Seibi Sokushin/Shikin Kanri Senta,” by renaming it as “Hoshaseihaikibutsu Anzen Kanri Senta” (literally, “Radioactive Waste Safety Management Center”). This would allow people to start thinking about Japan’s radioactive waste disposal policy separately from its nuclear power policy.

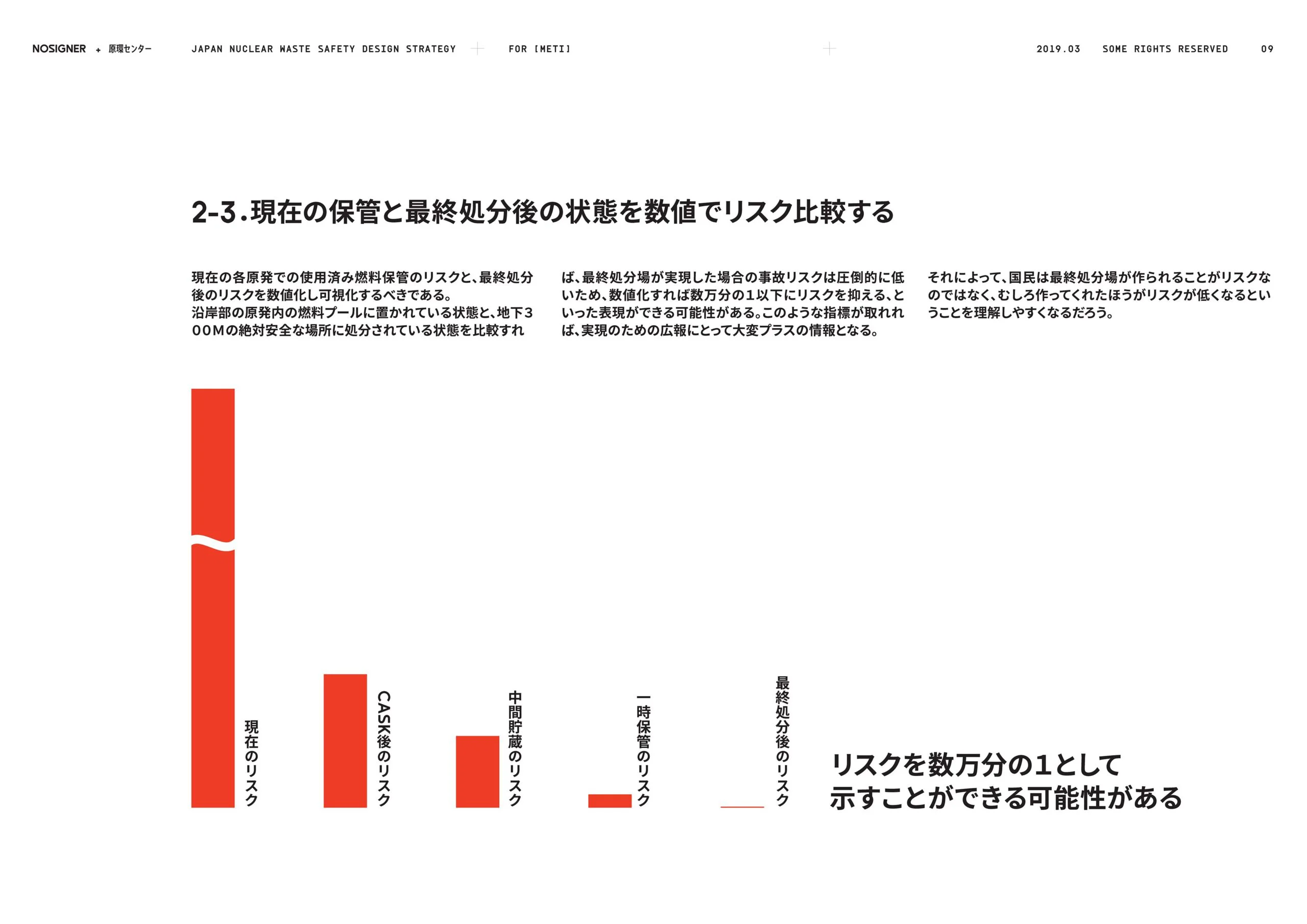

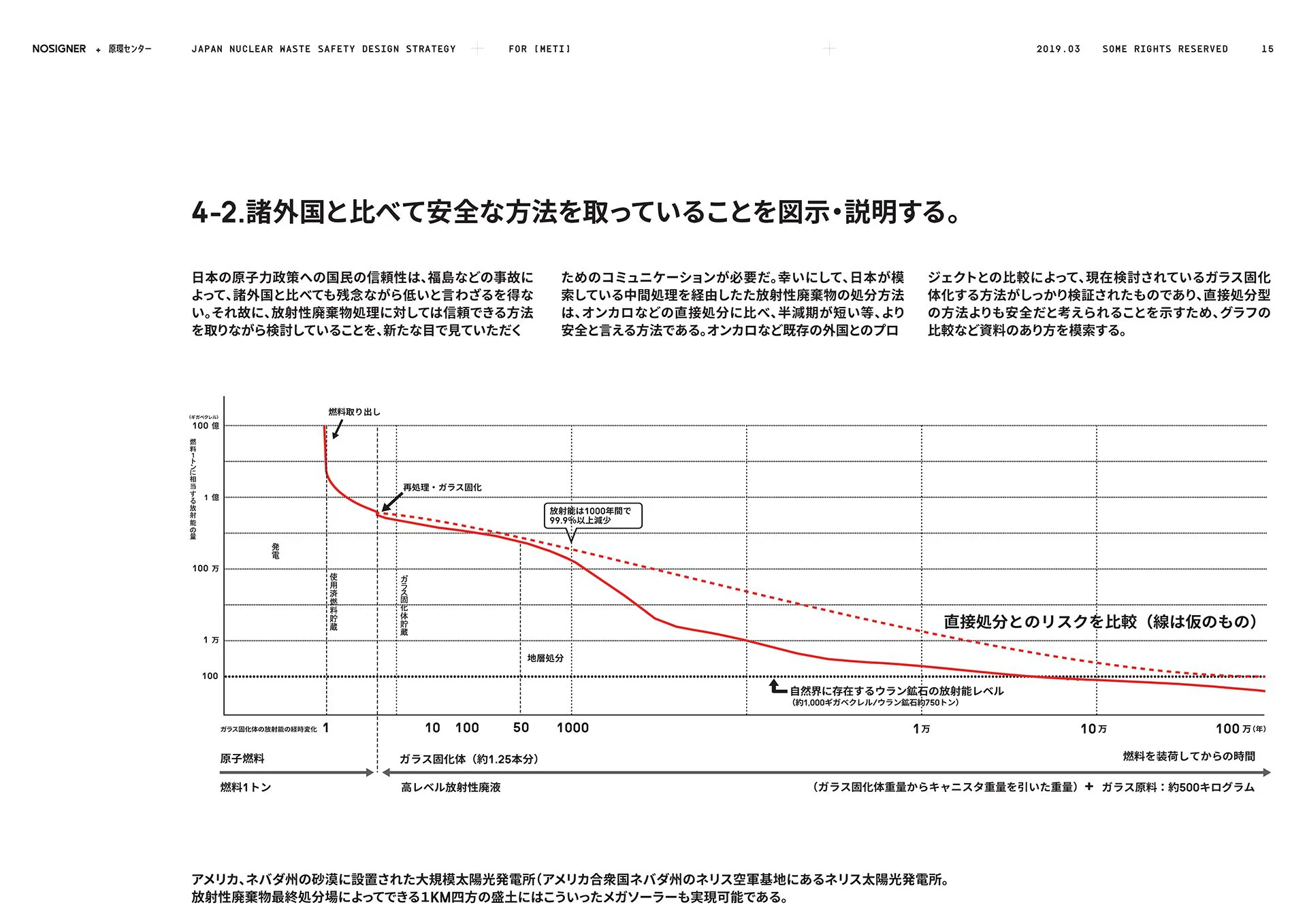

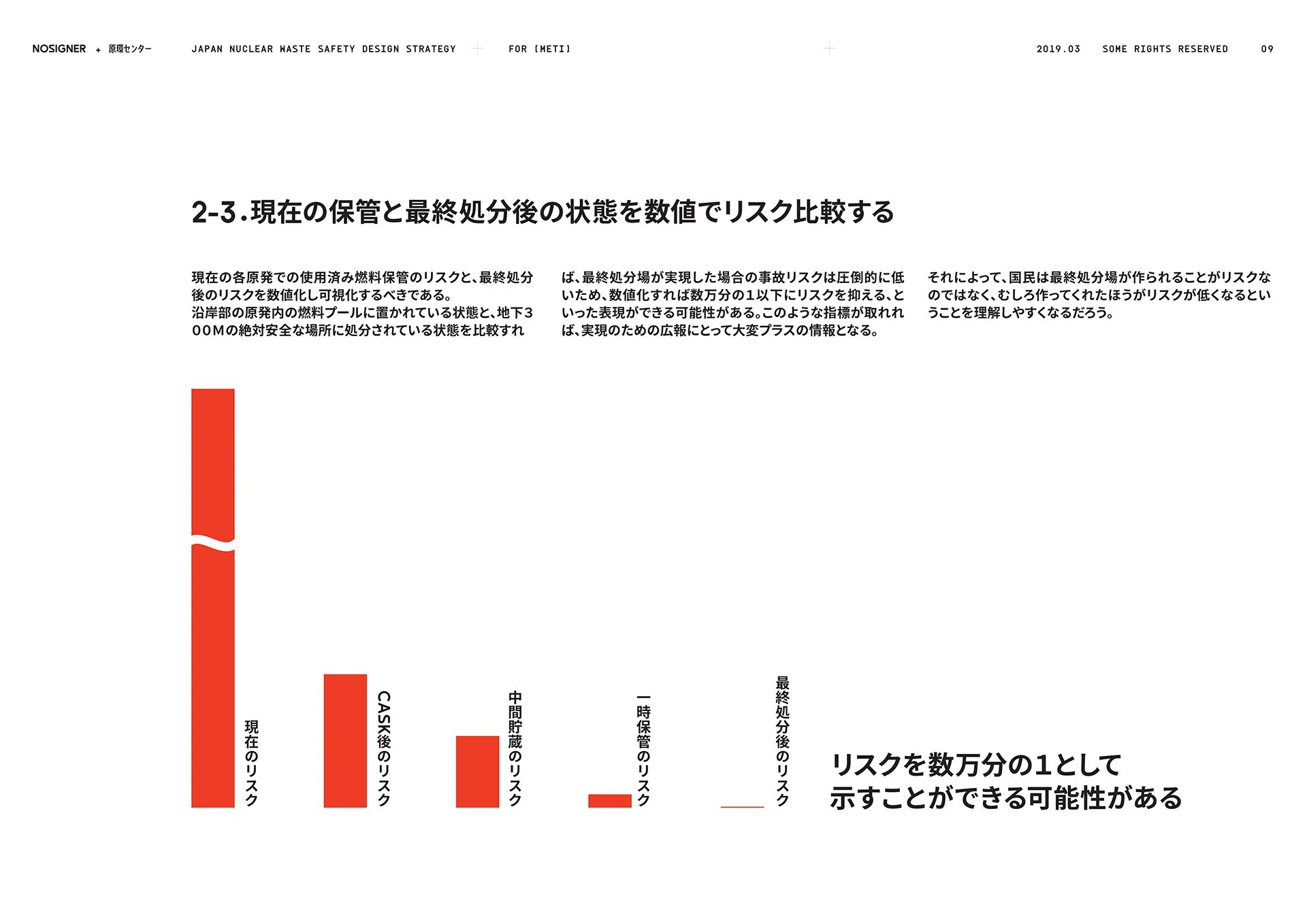

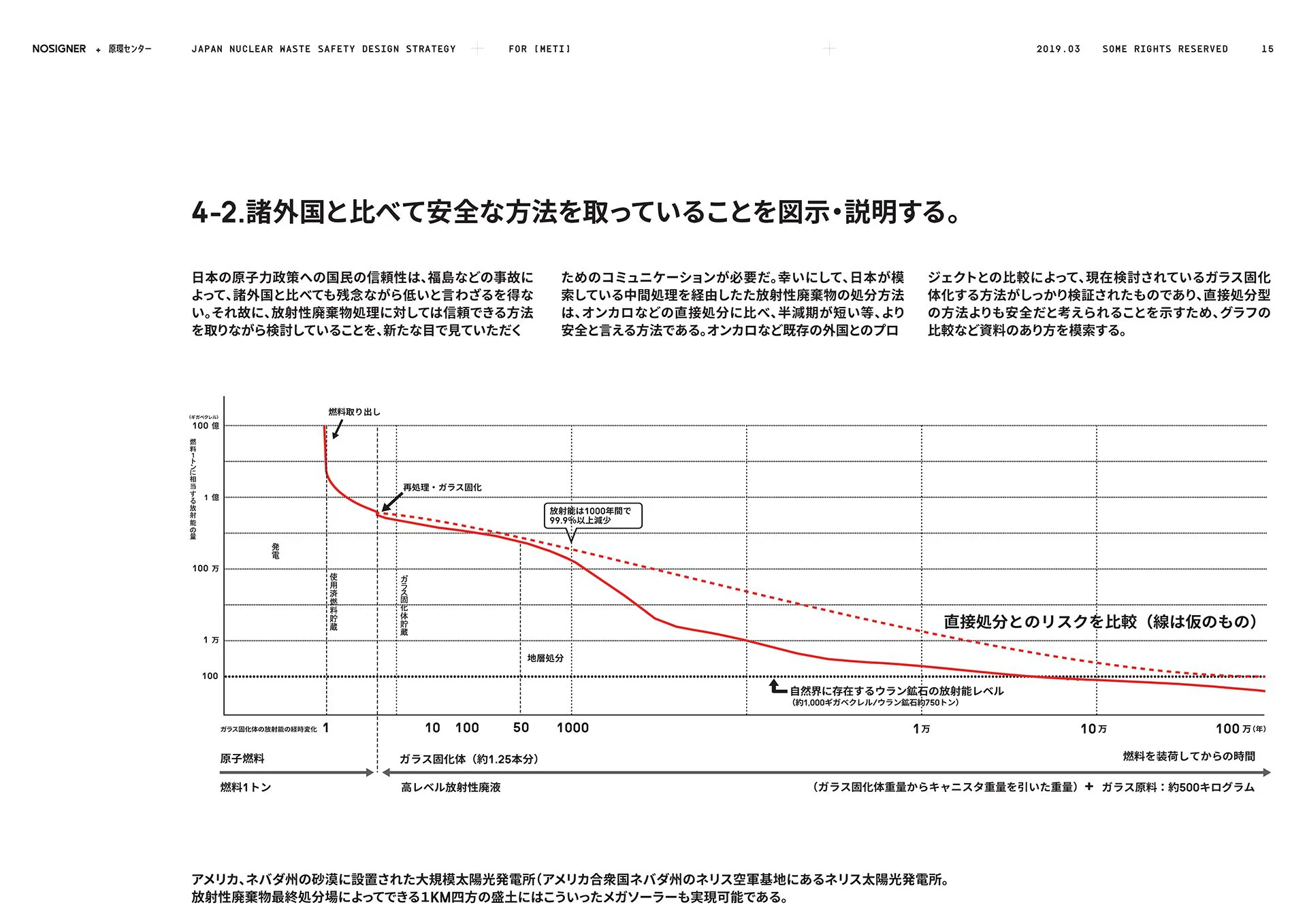

It is also very important to share our reflections on the Fukushima nuclear disaster in 2011 in an honest way. This accident debunked the myth of the safety of nuclear power. Nevertheless, a large amount of used nuclear fuel is still stored at nuclear power plants in coastal areas. As long as this remains the case, there is no guarantee that another accident will not occur. The first step that should be taken is to acknowledge past failures and current risks and show the resolve to avoid another tragic accident. Demonstrating the dangers of the current long-term storage of used nuclear fuel in nuclear power plants and quantitatively visualizing the significantly greater safety of used fuel following geological disposal than at present should be effective in promoting a greater understanding of final disposal.

After separating final disposal policy from nuclear power policy, we included in our proposal details on strengthening the development and coordination of renewable energy policy as well as on transforming the participating area into a leader in the development of renewable energy.

Creating a society built on sustainable energy is a shared goal even among opponents of nuclear power who are currently opposed to the final disposal policy. Our proposal to leverage the development of the town as a leader in the promotion of renewable energy to attract industry to the final disposal site is not only effective as a regional industrial policy but is also expected to promote a greater understanding of the policy.

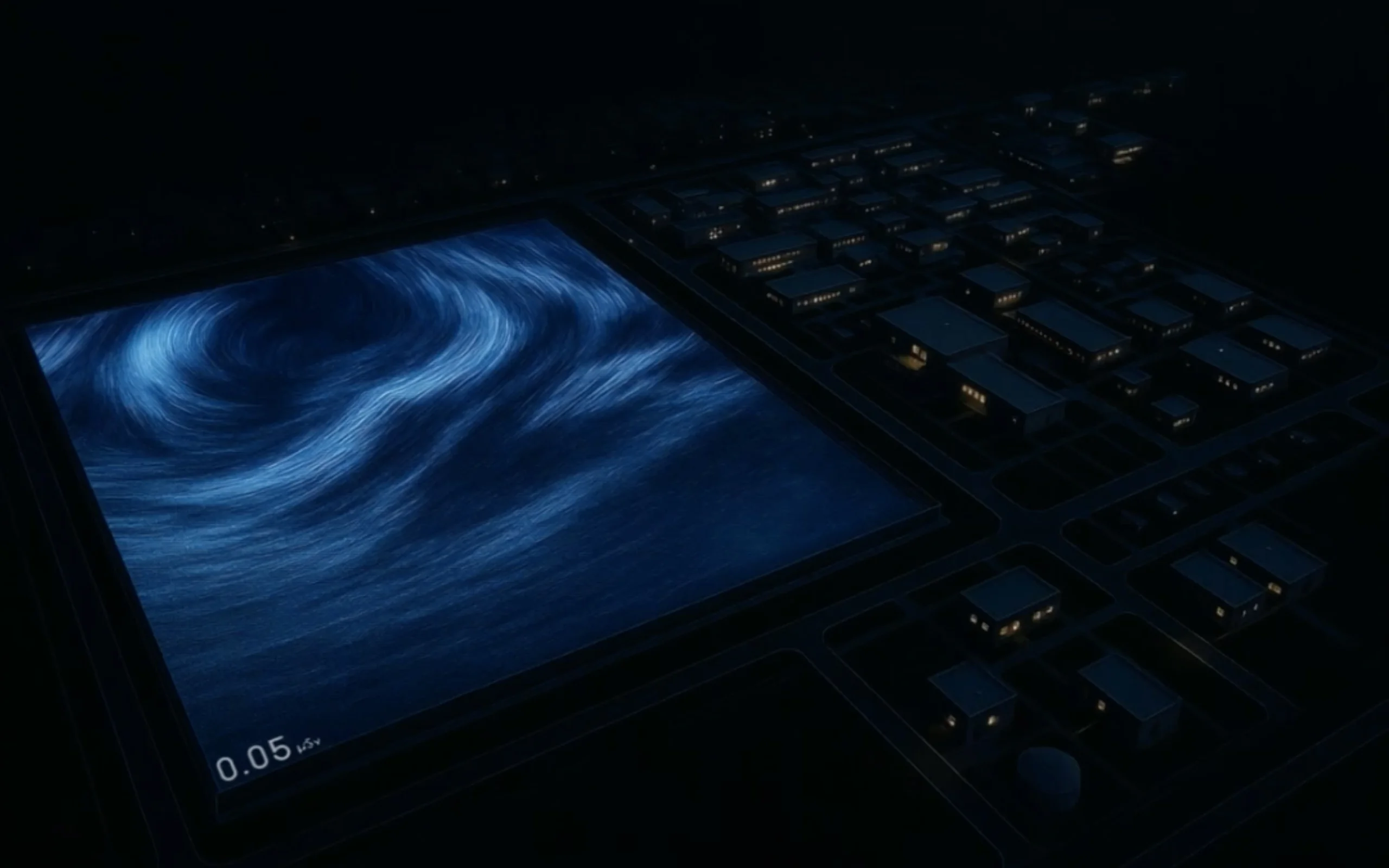

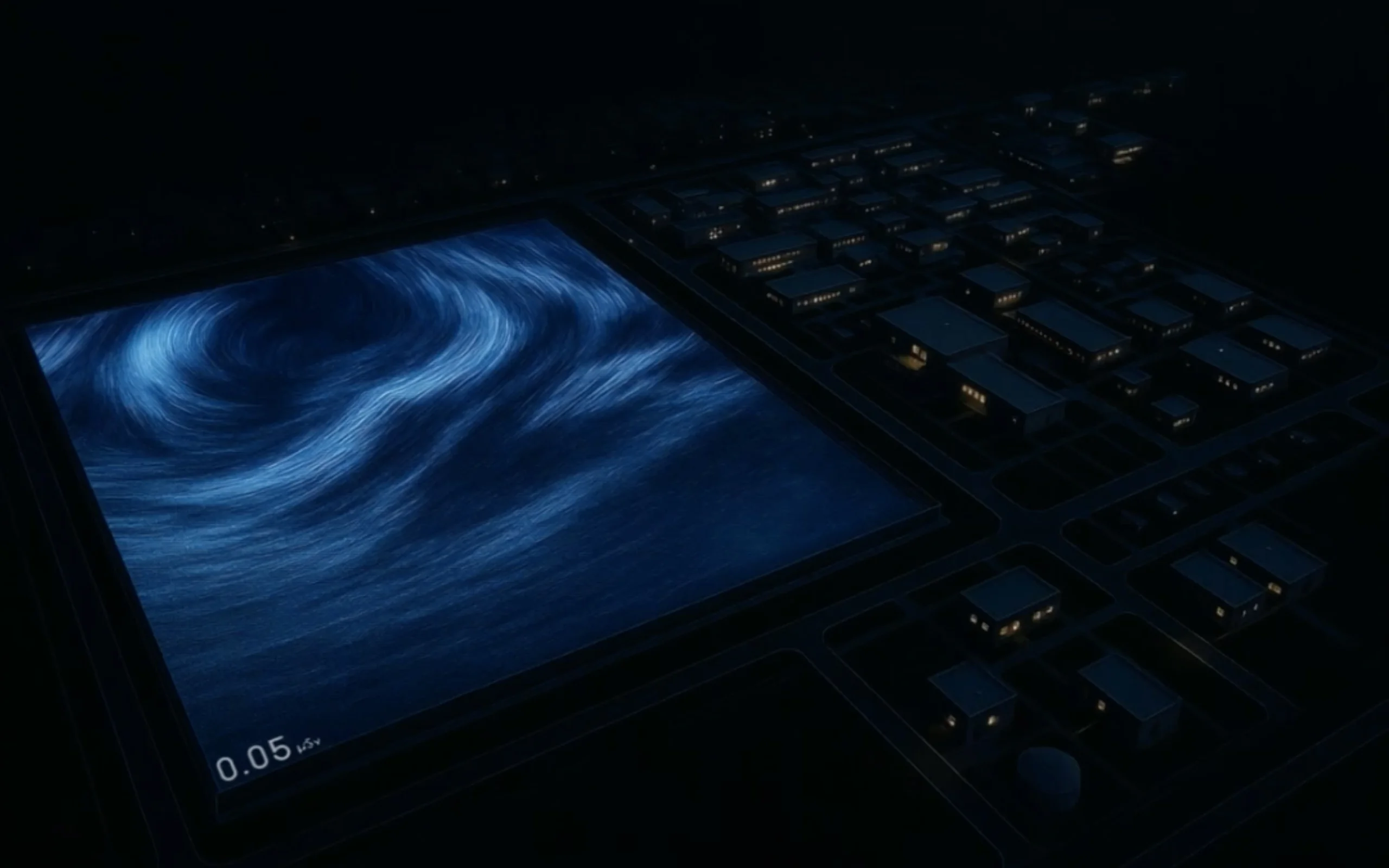

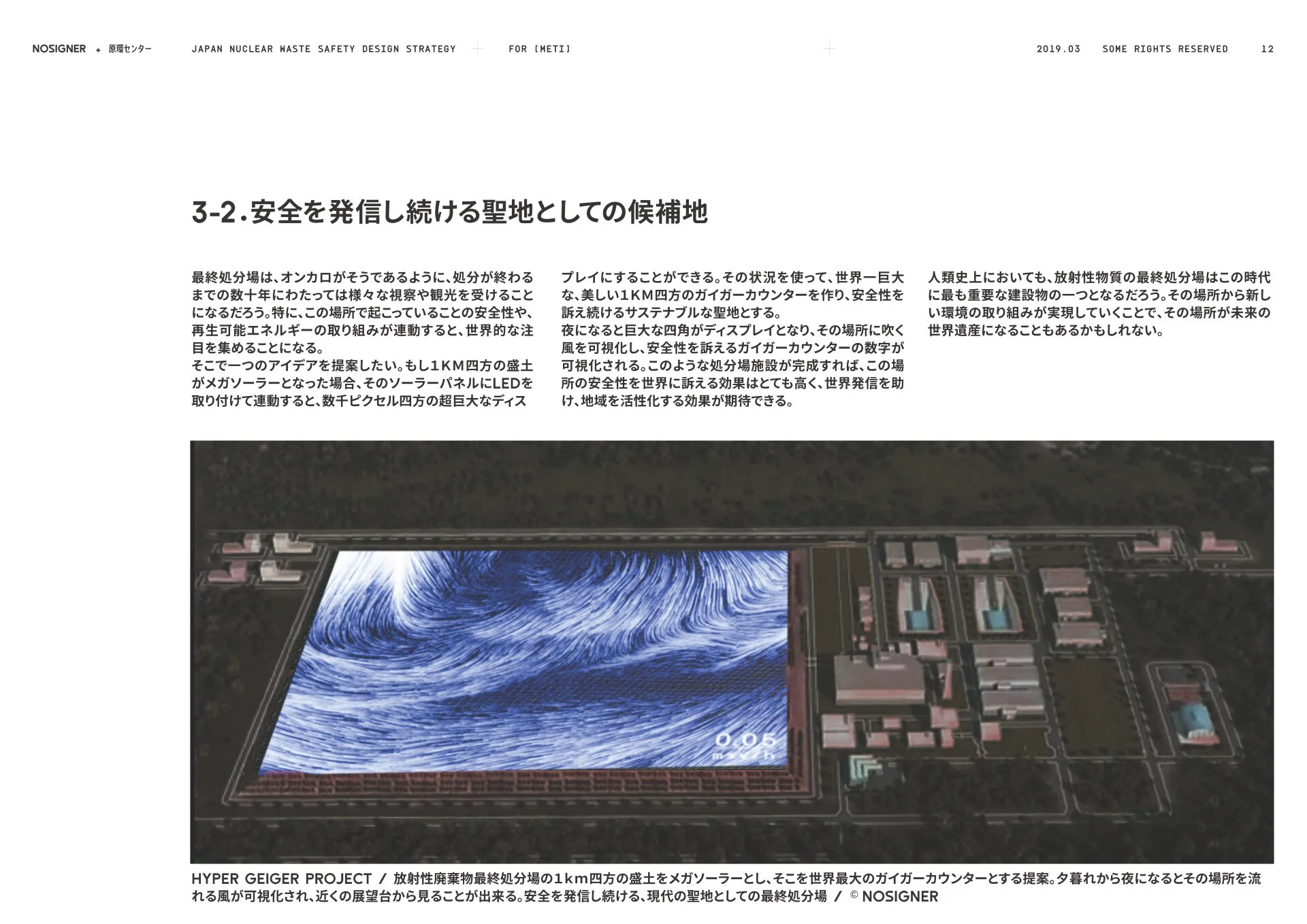

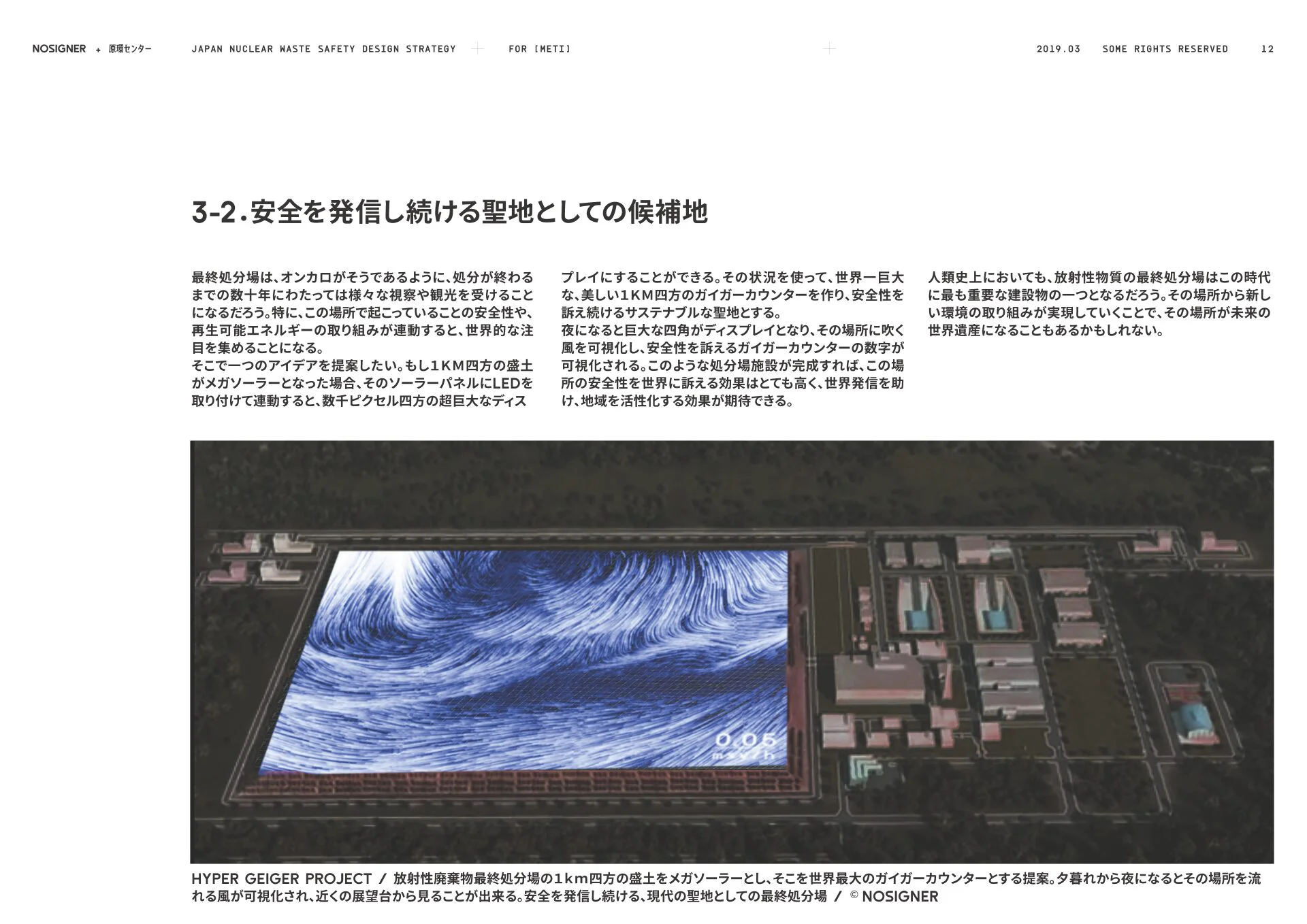

How we should design a facility that will leave a mark on the history of mankind is also an important consideration. The current plan is to build a large embankment that measures 1 square kilometer next to the final disposal site. We proposed a design concept that involves designing a 1 square-kilometer mega solar power plant to occupy this land and creating the world’s largest Geiger counter, “HYPER GEIGER,” which can beautifully visualize the wind and radiation levels in the surrounding area, making it a sacred site that continues to raise awareness of the importance of safety.

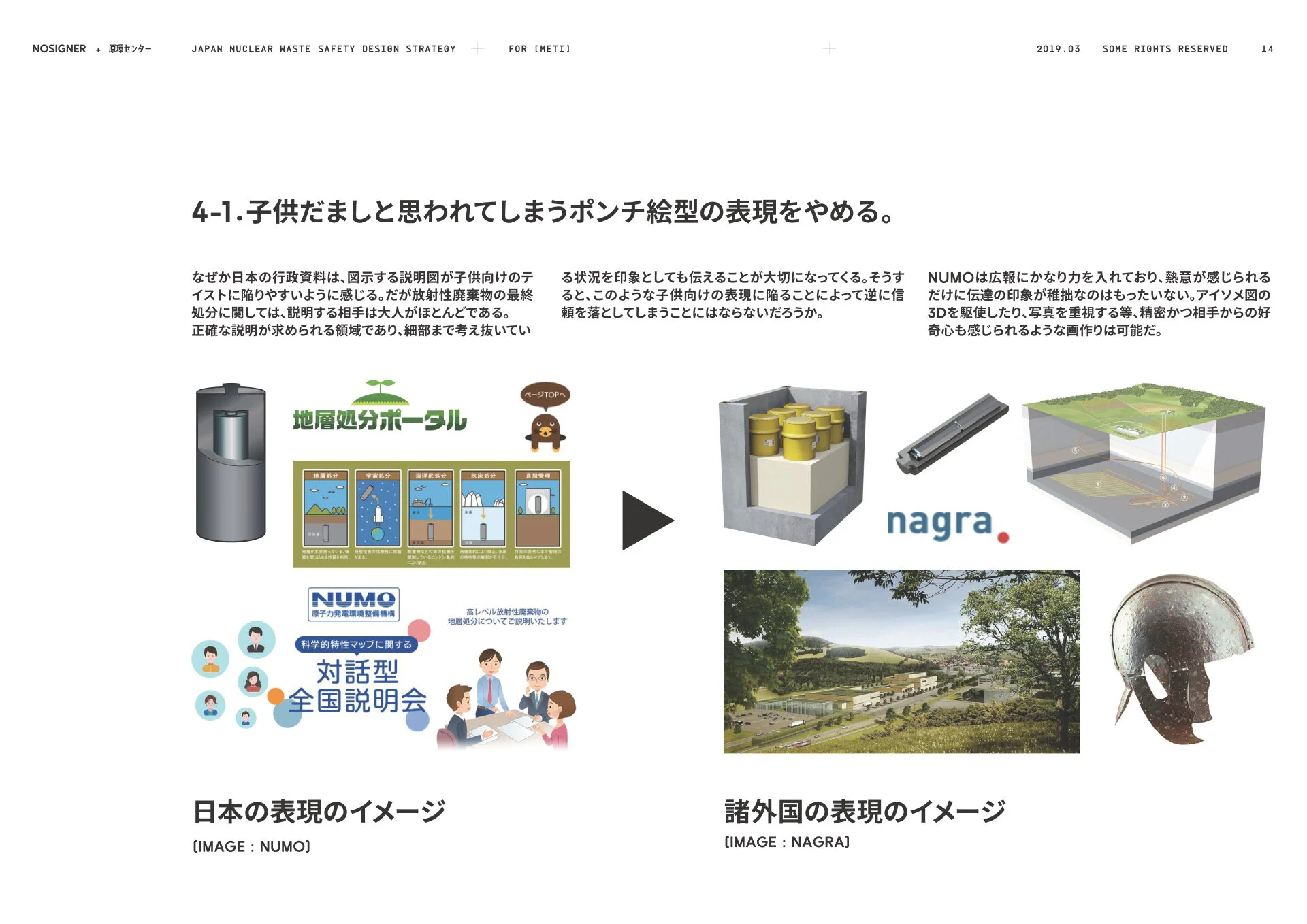

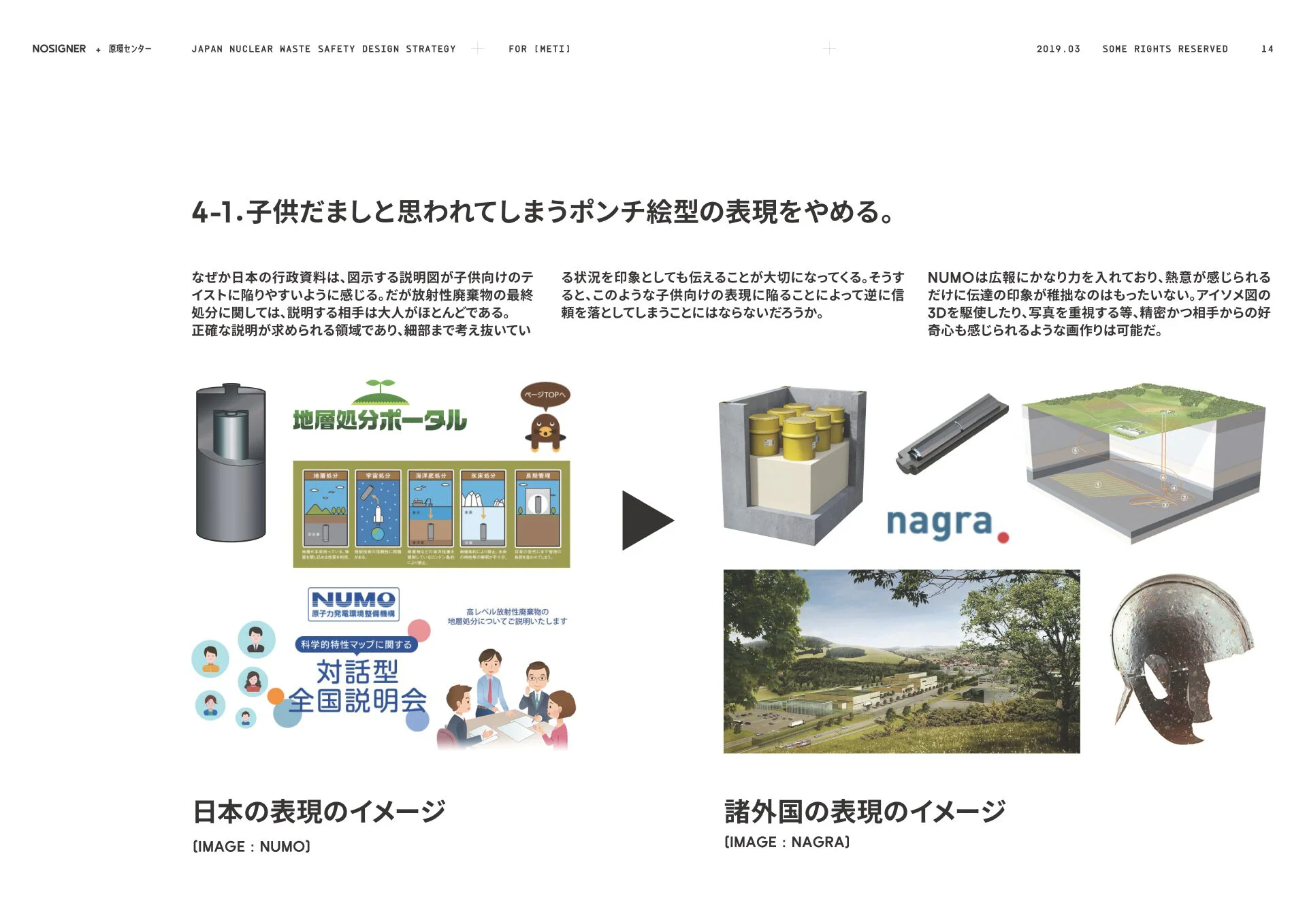

In terms of communication, we emphasized the need to convey the intricacy of the policy by moving away from caricatures and rough sketches and toward more realistic CG illustrations and descriptions in order to accurately convey the safety of geological disposal.

No one knows what will actually happen tens of thousands of years from now. We should probably assume that our current language will no longer be understood. Therefore, we stressed the need to take the future seriously over a time frame on the scale of tens of thousands of years and to raise awareness of our commitment to fulfilling our responsibility to future generations by communicating with humans and other forms of intelligent life tens of thousands of years from now, as well as by envisioning various potential environmental changes.

WILL

Facing the Future

with Sincerity—

Toward the Realization

of Final Disposal.

The design strategy that we proposed received a very positive response, especially from experts in the field of the final disposal of radioactive waste. However, this proposal has not reached the point of being incorporated as part of a concrete policy.

The final disposal of radioactive waste is a highly challenging issue that involves many different stakeholders, but there is no doubt that such a facility is a necessity for mankind and essential for the future of Japan. To achieve this goal, it is important to convey a strategy that resonates with as many people as possible and deepens their understanding of the issue at hand.

No one knows what the future holds tens of thousands of years from now. However, precisely because we lack this knowledge, it is crucial that we take the future seriously, convey the importance of our actions for the future, and develop new methods that are necessary for the future, without being held back by attitudes of the past. We believe that by continuing to convey our good faith, we will be able to build consensus with the final disposal site and foster a place that plays a vital role in Japan’s future.

INFORMATION

- What

- JAPAN NUCLEAR-WASTE SAFETY MANAGEMENT DESIGN STRATEGY

- When

- 2019

- Where

- Japan

- Client

- Scope

- Concept / Proposal / Graphic Design

- SDGs

CREDIT

- Strategy proposal

- NOSIGNER(Eisuke Tachikawa)

- Art Direction

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa)

- Graphic Design

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa, Andradtya dhanu respati)